髪が薄くなってきた60代男性の髪型、どうすれば清潔感や若々しさを保てるのか、気になりますよね。

「60代男性髪型薄毛対策」を考えるとき、ただ隠すだけではなく、活かし方がとても大切です。

そこで今回は、相撲界という特殊な世界で“髷”という髪型を守り続けてきた力士たちの体験から、薄毛対策に通じるヒントを探ってみました。

20代女性ママとしても、パートナーやご両親の髪型の参考になる内容を、やさしくお届けします。

Aya

Aya「“最近疲れてる?”って言われたその理由、頭皮だったかも。」

(心の声:髪があるだけで、こんなに若く見えるなんてズルい…)

男女兼用の本気の育毛剤

今なら13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー

→ 詳しく見る

- 髷が結えなくても引退とは限らず、工夫で対応できる

- 髷の維持は頭皮に負担がかかり、薄毛になりやすい

- 髪が多い場合は「中剃り」で髷を整えることがある

- 引退後は短髪にし、頭皮ケアを始める力士も多い

力士がはげるとどうなる?髷が結えないと引退の噂は本当?

力士の象徴といえば、やはり土俵の上で堂々と構える姿と、その後ろに結った立派な「大銀杏(おおいちょう)」の髷ではないでしょうか。

そのため、「髪の毛が薄くなって髷が結えなくなったら、引退しなきゃいけないの?」と心配になる方も多いかもしれません。

実際のところ、この疑問には“半分正解で半分誤解”と言える部分があります。

というのも、日本相撲協会には「髷が結えなければ即引退」といった明確な規定は存在していません。

ただし、相撲の世界では「髷を結う」こと自体が伝統と礼儀に深く根ざしているため、髪の毛が足りなくなって通常の大銀杏が結えなくなってしまった場合、それに代わる措置が必要になるのです。

たとえば、あるベテラン関取が年齢を重ねて髪が後退し、髷のボリュームが出づらくなってきたとき、床山(髪を結う専門職)は髪の流れを工夫して、なんとか大銀杏の形に整えていたと聞きます。

つまり、多少の薄毛であれば床山の技術力で「それらしく見せる」ことが可能なのです。

しかしながら、あまりにも頭頂部がハゲてしまい、まげを結うことが完全にできなくなった場合、力士としての活動に影響が出るケースもあります。

これはあくまで「土俵上の見た目」に対する伝統的な価値観が強く残っているからです。

たとえば、横綱や大関といった高位の力士であれば、注目度も高いため、髷が貧相であることが本人にとっても協会にとっても“見た目的な問題”として扱われやすくなります。

とはいえ、最近では育毛対策や発毛治療を行っている力士も増えてきました。

スポーツ選手としての自覚から、髪のケアを行うのは当然だという風潮も少しずつ生まれてきています。

ある若手関取は「まげのボリュームを保つために毎日スカルプマッサージを欠かさない」と語っていたことがあります。

たとえば、女性でいえば、髪を結ぶヘアスタイルが定着している人が、髪のボリュームが減ってきてアレンジできなくなると、ちょっと悲しくなってしまいますよね。

力士にとっての髷も、それと似たような“自信と誇りの象徴”なんです。

ちなみに、髪の量が減っても「ちょんまげの形」さえ維持できていれば、まげとしての体裁は保たれます。

極端な話ですが、髷のベースを地毛ではなく部分ウィッグのようなもので補強していた元関取もいるという話があります。

このように、はげたからといって即引退というわけではないものの、「髷が結えない」=「力士らしい見た目が維持できない」とされることが、現役続行のハードルになる場合があるのです。

したがって、本人の努力や床山の技術、そして周囲の理解といった複数の要素が関わってくる、非常にデリケートな問題でもあります。

では、そもそもなぜ力士は薄毛になりやすいのでしょうか?

その原因についても、少し掘り下げてみましょう。

“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本

今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!

(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)

力士がはげやすい理由とは?髷や稽古が頭皮に与える影響

力士はなぜ薄毛になりやすいのでしょうか。

いわゆる「ハゲ=遺伝」のイメージを持たれる方も多いと思いますが、実は相撲界には、力士ならではの特別な環境や習慣がいくつもあり、それが髪の毛に影響を与えているのです。

まず代表的なのが、毎日欠かさず結っている「まげ(髷)」の存在です。

力士は関取になると、髪を伸ばして髷を結い、番付に応じて大銀杏という独特な形を保つことが求められます。

この髷、見た目は優雅ですが、髪の毛を強く引っ張って結ぶため、頭皮への負担が想像以上に大きいのです。

たとえば、子どもの髪を毎日キツく結んでいると「引っ張られて痛い」と言われることはありませんか?

実際に、毎日ポニーテールをしている女性の中には「髪が薄くなってきた」と感じている人もいます。

力士の場合はそれがさらに強く、しかも週6日以上の頻度で続くのですから、頭皮がダメージを受けないわけがありません。

そして、もうひとつ見逃せないのが「稽古」の影響です。

力士の稽古は非常に過酷で、特に頭からぶつかり合う立ち合いや、土俵に頭を擦りつけるような動きが頻繁にあります。

そのため、頭皮に繰り返し摩擦や衝撃が加わり、髪の成長を妨げてしまうのです。

ある親方が「土俵で毎日こすってるから、自然と頭のてっぺんから薄くなる」と話していたこともあります。

つまり、相撲界では日常の営みそのものが“薄毛リスク”と隣り合わせなんですね。

さらに、食生活や睡眠などの生活習慣も影響しています。

相撲部屋のちゃんこ鍋は栄養満点ではありますが、脂質やカロリーも高く、皮脂分泌が過剰になりがちです。

そのうえ、深夜まで飲食が続く生活も多く、ホルモンバランスが乱れやすいと言われています。

すなわち、頭皮にとってはあまり良い環境とは言いづらいのです。

ちなみに、力士は入門時から長期間にわたって、同じ髪型を保つために頭皮環境が改善されにくい傾向にあります。

一般の男性であれば、髪型を変えることで頭皮への負担を減らすこともできますが、力士はまげを結うためにある程度の髪の長さと量が必要です。

そのため、どうしても“伸ばすけれども傷みやすい”という矛盾を抱えてしまうのです。

更には、髷を結う「床山」の技術によっても頭皮への影響は変わってきます。

上手な床山であれば、髪の流れに逆らわず負担の少ない結い方をしてくれますが、経験が浅い床山が結う場合、無理に引っ張られて毛根が傷むこともあるのです。

まるで美容室で強く引っ張られてブローされた後に頭がヒリヒリした経験、ありませんか?

力士はそれを毎日繰り返していると思うと、髪の毛にとって過酷な状況だとイメージできるのではないでしょうか。

尚、最近では相撲界でも育毛シャンプーやスカルプケア商品を取り入れる関取も少しずつ増えてきています。

若手の中には「大銀杏を綺麗に結うには髪の量が命」として、ケアにこだわる人もいるそうです。

このように、髷や稽古、生活習慣などさまざまな要因が重なって、力士は薄毛になりやすい傾向にあります。

では、実際に髪が薄くなって髷が結えない場合、どのような対応がなされているのでしょうか?

髷が結えない力士はいるのか?実際の対応策を紹介

力士のトレードマークといえば、やはり頭のてっぺんに結われた「まげ(髷)」ですよね。

特に関取以上になると、大銀杏という美しい形に整えられた髷は、土俵上での姿を一層立派に見せてくれます。

しかしながら、髪の毛が少なくなって髷が結えない状態になった場合、力士はどうしているのでしょうか。

結論から言うと、髷が結えないほど髪が薄くなってしまった力士は、実際に存在します。

ただし、髷が完全に作れないからといって、すぐに引退しなければいけないわけではありません。

というのも、力士には個々の体格や髪質、薄毛の進行度に応じた対応策がいくつか用意されているからです。

たとえば、あるベテランの関取は40代近くになって髪がかなり薄くなったものの、床山が髪の流れを工夫し、見た目には違和感のない大銀杏をつくっていました。

まるで美容師さんが少ない毛量を上手にブローでふんわり見せるように、技術次第で「結えないはずの髷」を形にしてしまうのです。

更には、まげのベースとなる「髷芯」と呼ばれる芯材を工夫することで、少ない毛でも形を整えることができます。

いわば「ちょっとだけウィッグに頼る」ようなイメージに近いかもしれません。

このようにして、髷が結えない=力士として終わり、という単純な話ではないのです。

ちなみに、一般の方でも薄毛で悩んでいる方が、帽子の内側に小さなウィッグを仕込んでいたり、ヘアファイバーでボリュームを出したりしていますよね。

それと似たように、相撲の世界にも“見せ方の工夫”がしっかりと存在しています。

ただし、限界があるのも事実です。

たとえば、横綱のような高位の力士の場合、取組後のテレビ中継で後ろ姿が映ることも多く、その髷が乱れていたり、貧相に見えてしまったりすると「見栄えが悪い」と評価が下がってしまうこともあります。

そのため、上位の関取ほど見た目の整い方が重視され、結果として髷が結えないことが“引退を考える一因”になりやすいのです。

また、髷を結えない状態が続くと、本人の精神面にも影響を及ぼします。

髪型というのは、その人のアイデンティティに深く関わっているものです。

たとえば、長年ロングヘアだった女性が産後に抜け毛で悩んだとき、「自分じゃないみたいで鏡を見るのがつらかった」と感じたという話を聞いたことがあります。

力士にとっての髷も、それと同じくらい大切な“自分らしさ”の象徴なのです。

尚、若い力士の中には、早くから薄毛が進行してしまい、髷が結えるほど髪が伸ばせないというケースもあります。

その場合、十両昇進などを目指す過程で「いつになっても髷ができない」というプレッシャーを抱えることになります。

中には、それが原因で途中で廃業してしまう人もいます。

とはいえ、相撲協会としてもこうした課題にはある程度配慮しています。

正式な引退理由として「髷が結えない」ことが明記されるわけではないため、現場の判断にゆだねられているのが現状です。

最近では、見た目だけにとらわれず、実力や努力に対する理解が進みつつあります。

では、そんな髷事情をさらに複雑にするもう一つの話題、「髪が多すぎても問題になる」というちょっと意外な話について、次はご紹介いたします。

髪が多すぎても問題?「中剃り」とは何か

薄毛に悩む力士の話はよく耳にしますが、実はその逆、「髪が多すぎて困る」というケースもあるのをご存じでしょうか。

髪の毛が豊かであることは一見うらやましいことのように思えますが、相撲の世界では、あまりに髪が多すぎると“髷がうまく結えない”という意外な悩みが出てくるのです。

特に若い力士や新弟子の中には、髪質がとても硬かったり量が多かったりして、髷をきれいにまとめることが難しい人もいます。

たとえば、まるで小学生の男の子が寝癖で爆発した髪を母親に押さえつけられて「じっとしてて」と言われながら整えられる、あの“なかなかまとまらない髪”のような感覚です。

それが毎日となると、髪を結う床山にとっても一苦労。

このような場合に登場するのが「中剃り(なかぞり)」と呼ばれる処理です。

中剃りとは、頭頂部の髪の一部をあえて剃って減らすことで、髷が結いやすくなるように整える手法のことを指します。

つまり、髪を「増やす」のではなく「間引く」ことで髷の形を保つ、いわば逆転の発想とも言えます。

尚、中剃りはプロの床山が行う伝統的な技術のひとつで、本人の髪質や成長具合に合わせて最適な量を調整してくれます。

まるで、美容室で前髪が重すぎてうまく流れない時に「ちょっとすいてもらえますか?」と頼むのと似たようなものですね。

しかも、中剃りは見た目にも配慮されていて、土俵での姿ではほとんどわからないように処理されます。

つまり、髷の見栄えは保ちつつ、裏側では“快適に整えられている”という状態が作られるのです。

このあたりの繊細な仕事は、まさに長年の経験を積んだ床山ならではの技といえるでしょう。

ちなみに、中剃りは髪が多すぎるだけでなく、髷をきれいに立ち上げるために頭の形に合わせてバランスをとる目的でも行われることがあります。

いわば、“髷が美しく見える土台づくり”という意味でも、中剃りは重要な役割を担っているのです。

ですが、もちろん中剃りにも注意点はあります。

たとえば剃りすぎてしまうと、髷のボリュームが足りなくなったり、形が不自然になってしまったりすることもあるため、調整には高度な技術が求められます。

このように、髪が多くても少なくても、相撲の髷文化には思った以上に細やかな配慮が詰まっているのです。

更には、中剃りを定期的に行うことで頭皮の通気性が良くなり、夏場の稽古中でも蒸れにくくなるという利点もあります。

汗かきな体質の力士にとって、少しでも快適な頭皮環境が整うことは意外に大きなメリットといえるでしょう。

たとえば、子どもが夏に坊主頭になると「涼しくて気持ちいい」と言っていた、あの感覚に少し近いかもしれませんね。

髪を少し処理するだけで、本人の集中力やストレスも和らぐことがあるのです。

このように、「髪が多い=無条件でいいこと」とは限らず、相撲の世界では髷を結うために“適度な量”と“扱いやすい質”が求められるという独特の価値観があります。

では、実際にそんな髪の悩みを抱えながら土俵に上がっていた力士たちは、現役時代をどう乗り越え、引退後はどのような変化を感じているのでしょうか。

元力士が語る!現役時代の薄毛事情と引退後の変化

力士として活躍していた時代、髪の毛にまつわる悩みは意外と多くの人が抱えていたようです。

とくに髷を結う文化がある相撲界では、髪の量や質、そして頭皮の状態が日々の稽古や取組と同じくらい、気にかけられていたのです。

ある元関取が「現役時代は毎朝まげを結ってもらうたびに、抜け毛の量が気になっていました」と話していたことがあります。

まげのために必要な長さを保ちつつ、頭皮を常に引っ張られている状態ですので、髪への負担は相当なものだったそうです。

まるで、毎日きつめに髪を結ぶ小学生の女の子が、だんだんとおでこの生え際に違和感を覚えて「痛い」と訴えるように、髪の根元が無理をしていたのかもしれません。

しかも、相撲部屋の生活は早朝から始まり、夜は遅くまでちゃんこ番や掃除などの役割があります。

睡眠時間も短く、栄養も偏りがちです。

そのため、頭皮環境が整う余裕がないまま髷を維持しなければならない、という現実があります。

さらに、土俵での取組中に髷が崩れてしまうと、見た目の問題だけでなく、自分の力士としての誇りにも関わってきます。

そのため、たとえ髪が薄くなってきても「なんとか形にしてほしい」と床山に頼み込むことも珍しくなかったようです。

ある力士は「毎回の結い方でちょっとずつ調整してもらって、なんとか形だけは保っていた」と語っています。

しかしながら、引退後は環境が一変します。

まげを結う必要がなくなるため、まず髪を短くカットする人がほとんどです。

すると、それまで目立っていなかった頭頂部の薄毛が、急に露わになって戸惑うという話もよく聞きます。

たとえば、帽子で隠していた生え際が、取った瞬間に「あれ?こんなに薄かったっけ?」と気づくようなものです。

とはいえ、引退後には髪や頭皮に対するストレスが大きく減るため、逆に薄毛が改善したという声もあります。

ある元十両力士は「引退してから2年ぐらいで、前より髪が元気になった」と笑って話していました。

髷を結うための強い引っ張りや稽古での摩擦がなくなり、頭皮が本来の状態に戻ったのでしょう。

ちなみに、引退後にスキンヘッドにする元力士も少なくありません。

それは単なる好みではなく、髪の毛がまばらになってきたことを受け入れて、清潔感のある印象を選んだ結果なのだそうです。

まるで出産後に髪が抜けてしまい、短めボブにしたママが「こっちのほうが楽で似合ってた」と言うのと同じように、髪型の変化がその人らしさを引き出してくれることもあります。

尚、最近では引退後に育毛ケアを始める元力士もいるようです。

生活リズムが整い、ストレスも少なくなったことで、頭皮ケアに時間をかけられるようになるからです。

育毛剤やスカルプブラシを取り入れて、丁寧にセルフケアをすることで、自分らしい髪との付き合い方を再発見する方も増えていると聞きます。

このように、現役時代と引退後では、髪に対する意識も状態も大きく変化します。

では、そうした体験をもとに、力士の髪に関してよく寄せられる質問にはどのようなものがあるのでしょうか。

力士の髪事情Q&A:よくある疑問に答えます

力士の髪型といえば、やはり「まげ(髷)」が象徴的です。

土俵上で結われた大銀杏を見ると、「やっぱり相撲って特別だな」と感じる方も多いと思います。

でも、その裏側にはさまざまな悩みや工夫があるのです。

ここでは、相撲ファンやテレビ視聴者から寄せられる、髪にまつわる素朴な疑問をいくつか取り上げてみます。

Q1. 髷は毎日結い直しているの?

はい、基本的には稽古のある日や取組の日には毎回結い直しています。

特に関取になると「大銀杏」に結ってもらうのですが、これは専門の床山によって丁寧に施されるものです。

たとえば、小学生の女の子が七五三のために美容院でヘアセットをしてもらったとき、「一日で崩れちゃうのがもったいない」と感じたこと、ありませんか?

それと同じように、力士の髷も一日限りの美しさが求められるのです。

尚、地方巡業中などは、簡易的に自分で結うこともあるようです。

Q2. 髪が短いと関取になれないの?

というのは、土俵に上がるには一定の身なりが求められるためです。

つまり、髷を結うのに必要な長さがなければ、見た目の観点から「関取らしさ」が損なわれるとされます。

とはいえ、髪の毛が短いだけで強制的に引退となるわけではありません。

ただし、本人としては大銀杏を結えないことが精神的な壁になることもあるそうです。

Q3. 頭が蒸れそうだけど、髷を結っていると頭皮に悪いの?

確かに、長時間髷を結っていると、頭皮に負担がかかるのは事実です。

髪を引っ張る力や、結んだ部分に熱がこもることで、通気性が悪くなりやすいのです。

たとえば、夏に帽子をかぶったまま外出していたら、頭がムレてかゆくなった経験はありませんか?

まさにあの状態が、日常的に続いているのが力士の頭皮なのです。

そのため、最近では育毛ローションや頭皮用化粧水を使ってケアする力士も増えてきました。

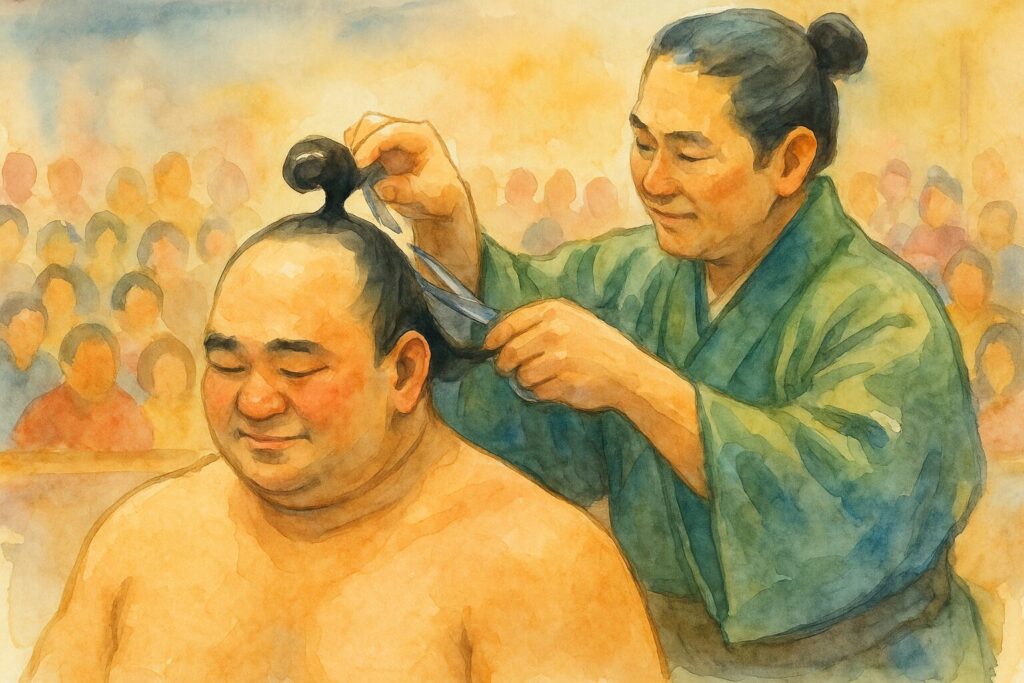

Q4. 引退したら、髪型はどうなるの?

多くの元力士は、引退後すぐに断髪式を行い、大銀杏を切り落とします。

この儀式は本人にとって大きな節目であり、ファンとのお別れの場でもあります。

その後は、一般的な短髪やスキンヘッドにする人が多いようです。

たとえば、長年ロングヘアだった女性が、出産を機にばっさりと髪を切って「育児が楽になった」と言うのと似たような気持ちかもしれません。

まげがなくなった自分の姿に、はじめは違和感を持つ人もいますが、徐々に「新しい自分」として受け入れていくそうです。

Q5. 力士は育毛剤を使っているの?

実際に使用している力士はいます。

現役時代から頭皮に優しいシャンプーを選んだり、スカルプエッセンスを取り入れたりしている人もいます。

ただし、あくまで“髪を増やす”ことが目的というより、“髪を保つ”ためのケアが多い印象です。

更には、相撲部屋によっては「育毛情報」が共有されていることもあり、先輩力士から「このブラシがいいよ」と教えてもらった、という微笑ましい話もあります。

こうして見てみると、力士の髪にまつわる疑問には、それぞれにきちんとした理由や背景があるのがわかります。

では最後に、ここまでご紹介してきた情報をまとめて、今回の記事のポイントを振り返ってみましょう。

まとめ

力士といえば、どっしりとした体格とともに「髷(まげ)」の印象がとても強いですよね。

でも実は、その髷を保つために、力士の方たちは日々たくさんの苦労を抱えているんです。

まげを結うためには、髪を長く伸ばし、毎日床山さんに結ってもらいます。

けれど、その髪が抜けてしまったり、髪質によってうまく形が作れなかったりすると、気持ちにも影響してしまうことがあるんだそうです。

まるで、産後に髪が抜けてしまって「どうして私だけ…」と不安になったあの時の気持ち。

力士たちも、同じように髪に悩みを抱えながら頑張っているんだと思うと、なんだか親しみを感じてしまいます。

また、髪が多すぎても困るというのも、意外なお話でした。

「中剃り」といって髪を間引いてバランスをとるなんて、知らなければ想像もつきませんよね。

引退後に髷を切り、すっきりとした短髪になる力士も多いようですが、その変化には少し寂しさもあるようです。

でも同時に、「新しい自分」として歩き出す力士の姿に、前向きさや希望も感じます。

髪の悩みって、性別や立場に関係なく、誰にとってもデリケートな問題ですよね。

この記事を通じて、相撲の世界の奥深さや、髪を大切にする姿勢に、少しでも共感していただけたら嬉しいです。

“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本

今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!

(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)

参考記事

・つむじはげ 芸能人 女|人気女性タレントが実践する薄毛対策まとめ