頭皮かさぶたをはがす癖美容院で検索してたどり着いた方へ。

頭皮のかさぶたをはがす癖、ほんとはやめたいのにやめられない…。

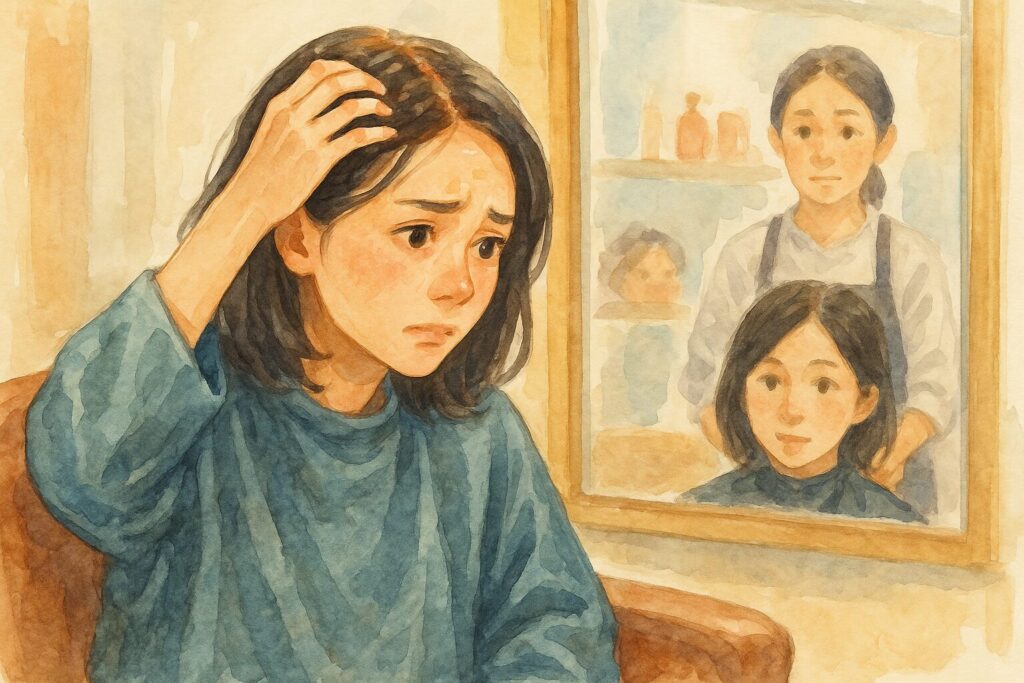

そんなお悩みを抱えたまま、美容院に行くのが不安になっていませんか?

私もずっとそうでした。

でも、この癖にはちゃんと理由があって、心や体のバランスと深く関わってることもあるんです。

この記事では、癖の原因や対策、美容院での対応方法、シャンプー選び、治った後の髪型の楽しみ方まで、やさしく丁寧にお話しています。

焦らず、自分らしく、少しずつ前に進めるように。

そんなヒントが詰まった記事になっています。

\敏感肌でも使いやすい無添加処方。180日間の返金保証が安心の証です。/

- 頭皮のかさぶたをはがす癖はストレスや疲れのサインかもしれません

- 美容院では事前の一言と信頼関係で不安を減らせます

- シャンプー選びと洗い方次第で頭皮環境が大きく改善します

- 癖が落ち着いたら、髪型やヘアケアを楽しむチャンスです

頭皮のかさぶたをはがす癖…実は心と体のSOSかも?

頭皮のかさぶたをつい無意識にはがしてしまう癖って、なかなか人には相談しづらい悩みですよね。見た目の問題だけでなく、はがしたあとのヒリヒリ感やかゆみ、ふけのように落ちてくるかさぶたに不安やストレスを感じている方も多いと思います。

実は、この「かさぶたをはがす癖」には、単なるクセ以上の深い背景が隠れていることもあるんです。たとえば、育児や仕事で疲れているとき、ついテレビを見ながら頭を触っていたら、気づいたらかさぶたをいじってしまっていた…なんて経験、ありませんか?

このような行動は、無意識に「ストレスを感じている証拠」でもあります。なぜなら、私たちは心の中に不安やプレッシャーがたまると、それを身体的な行動で発散しようとするからです。頭皮を触るというのは、その一つの表れなんですね。

たとえば、私のママ友に、いつもきれいにしているのに、ふと前髪の生え際にかさぶたができているのを見つけた方がいたんです。その方にこっそり聞いてみたら、「夜中に子どもが寝静まったあと、ふとしたタイミングでいつもいじっちゃう」と話してくれました。本人もやめたい気持ちはあるのに、なかなかやめられない。その背景には、育児ストレスと寝不足が続いていた日々があったそうです。

このように、かさぶたをはがすという行為は、「ストレスのはけ口」になっている可能性があります。特に頭皮は、髪で隠れているぶん、つい安心していじってしまいやすい部位。ですが、それを繰り返すうちに、頭皮が炎症を起こして傷が悪化したり、皮膚が硬くなって脂漏性皮膚炎の原因にもつながるケースもあります。

また、頭皮の環境が乱れていると、自然治癒がうまくいかず、かさぶたが慢性的になってしまうこともあるんです。これは、乾燥や過剰な皮脂分泌、洗いすぎなどの習慣が関係している場合もありますが、心の状態が影響することも決して少なくありません。

とはいえ、「気にしすぎもよくない」と自分を責めてしまうのも逆効果。大切なのは、「これはストレスのサインかも」と気づいて、少しずつ生活や心のあり方を見直すことです。たとえば、入浴中に自分に優しく話しかけたり、頭皮マッサージをしてリラックスする時間を設けるだけでも、改善の糸口が見えてくるかもしれません。

ちなみに、私自身も仕事と育児の両立に追われていた頃、気づけばつむじ周辺にかさぶたができてしまっていて、自分でびっくりしたことがありました。そのときは、まず「疲れてる証拠かも」と受け止めてから、好きなアロマを炊いてお風呂で深呼吸するようにしてみたんです。すると、不思議と手が頭に伸びることが減っていったんですよね。

このように、頭皮のかさぶたをはがす癖は、心と体の両方からのメッセージかもしれません。だからこそ、「やめなきゃ」と焦るのではなく、「なにが原因かな?」と自分に優しく問いかけることから始めてみるのが良いかもしれませんね。

では次に、美容院での不安や恥ずかしさを軽くする工夫について、具体的に見ていきましょう。

美容院で恥ずかしい思いをしないための対策とは?

美容院に行くとき、頭皮にかさぶたがあると「見られてどう思われるかな」と不安になりますよね。

それが無意識にはがしてしまった傷だったり、炎症で赤くなっていたりすると、ますます恥ずかしさが増してしまいます。

とくにシャンプーのとき、美容師さんの手が頭皮に触れるので、「あ、気づかれたかも」とドキッとした経験がある方も多いと思います。

私も以前、頭頂部に小さなかさぶたができていたとき、美容師さんにシャンプーされるのがものすごく気になってしまい、内心ドキドキしていたんです。

だけども、美容師の友人に思い切って相談してみたら、「意外と気にしないし、肌トラブルは誰にでもあるから全然普通だよ」と笑ってくれて、すごくホッとしたことがあります。

とはいえ、気にしすぎる気持ちは簡単にはなくならないものです。

そこで大切なのは、「恥ずかしい」と感じる前にできる準備をしておくことです。

たとえば、美容院の予約を入れる前日や当日に、自宅で頭皮のコンディションを軽く整えておくのもひとつの方法です。

無理にかさぶたを取ろうとするのではなく、ぬるめのお湯で優しく洗って保湿しておくことで、頭皮の炎症を落ち着かせることができます。

また、かさぶたが気になるときは、受付の際に「頭皮が少し敏感なので、優しくお願いできますか」と一言添えておくだけでもずいぶん気持ちが楽になります。

なぜなら、こちらが先に伝えておけば、美容師さんも配慮して施術してくれるからです。

実際にあるママ友は、いつも同じ美容師さんにお願いすることで安心感が生まれ、頭皮のことを気にせずリラックスして施術を受けられるようになったと言っていました。

このように、信頼できる美容師さんとの関係づくりも、心の負担を減らす大きなポイントになります。

さらに、美容師さんは肌や頭皮の状態に日々触れているプロですので、恥ずかしがらずに「最近頭皮が荒れやすくて…」と相談してみると、ぴったりのシャンプーやケア方法を提案してくれることもあります。

ちなみに、最近は頭皮ケアに力を入れているサロンも増えていて、「スカルプケア専門メニュー」や「敏感肌対応の炭酸クレンジング」を用意しているところもあります。

こうしたサービスを活用するのも、前向きな一歩になりそうですね。

一方で、美容院に行くのがどうしても気が引ける時期には、無理せず自宅でできるセルフケアに力を入れてみるのも良いと思います。

たとえば、ノンシリコンの優しいシャンプーに変えてみたり、保湿ローションで頭皮をいたわる時間を作るだけでも、心が少し軽くなるかもしれません。

要するに、美容院での恥ずかしさを減らすためには、「見られること」を恐れるよりも、自分の頭皮と丁寧に向き合ってあげることが大切なんだと思います。

そして、自分の状態をきちんと受け入れて、必要なケアを少しずつ取り入れていくことが、美容院でもリラックスできる一番の近道になります。

では次に、かさぶたを剥がす習慣をどうすればやめられるのか、その工夫について一緒に考えてみましょう。

\敏感肌でも使いやすい無添加処方。180日間の返金保証が安心の証です。/

「やめたいのにやめられない」…かさぶたを剥がす習慣をやめるための工夫

頭皮のかさぶたをはがす癖って、本当にやめたいと思っているのに、気づけばまた手が頭に伸びている…そんな繰り返しで、自己嫌悪に陥ることもありますよね。

特に、夜子どもを寝かしつけたあとや、ひとりで静かにしている時間帯に、無意識に触ってしまう方が多い印象です。

実は、こうした習慣には明確な原因があるわけではなく、「なんとなく気になるから」「さわると落ち着く気がするから」という気持ちがベースにあることも少なくありません。

言い換えると、これはストレスや不安感と密接に結びついていることが多いんです。

たとえば、私の友人でワンオペ育児中のママがいるのですが、毎晩子どもが寝たあとに無意識にかさぶたをいじっていたそうです。

気づいたらかゆみが悪化して、頭皮が赤くなってしまい、美容師さんに「少し荒れてますね」と言われて初めて自覚したと話してくれました。

この話を聞いて、私自身も「癖って、心のSOSが形になったものなんだな」と感じたことを思い出しました。

そこで大切になるのが、無理に「やめよう」と意識するのではなく、癖に代わる“安心できる行動”を見つけてあげることです。

たとえば、頭を触りたくなったときは、代わりに柔らかいハンドクリームを手に塗るようにしてみるとか、冷たい飲み物をひと口飲んで気分を切り替えるといった小さな工夫が効果的です。

また、寝る前のスマホ時間を減らして、リラックスできる音楽やアロマを取り入れてみるのも良いですね。

というのは、スマホを操作していると手が自然とフリーになり、気づかないうちに頭に手がいってしまいやすいからなんです。

一方で、もっと根本的に見直したい場合は「行動記録」をつけてみるのもおすすめです。

これは、1日に何回くらい頭皮に手をやったか、どんなときに触っていたかを簡単にメモするという方法です。

これを続けることで、「寝る前」「テレビを見ているとき」「育児でイライラしていたあと」など、自分の行動パターンがだんだん見えてきます。

すなわち、癖の「きっかけ」に気づけるようになると、その前に対処ができるようになるんですね。

ちなみに、私の場合は育児の合間にふと疲れを感じたとき、指先が頭に伸びることが多かったです。

そこで、頭皮に触りたくなったら、代わりにスカルプ用の冷感ローションを塗るようにしたところ、手を伸ばす前にひと呼吸置く癖がつきました。

更には、手袋をして寝るという方法も、意外と効果的だったりします。

特に寒い季節は、手があたたかくなるし、摩擦で頭皮をいじれないので、安心して眠れるんですよね。

尚、癖を完全に断ち切ることは難しいとしても、「減らすこと」ができるだけでも十分前進です。

「やめられない私ってダメだな」と責めるのではなく、「ちょっとずつ変わってきてるかも」と気づけることが、自信につながっていきます。

では次に、シャンプーの選び方と頭皮環境の改善について、具体的に見ていきましょう。

シャンプー選びが頭皮環境を変える!おすすめ成分とNG習慣

頭皮にかさぶたができてしまうと、「どのシャンプーを使えばいいのかな?」と迷ってしまうこと、ありますよね。

実際、市販のシャンプーって種類も多くて、パッケージだけではどれが自分に合っているのか、判断が難しいことが多いと思います。

そこで大切なのが、自分の頭皮の状態に合ったシャンプーを選ぶことです。

すなわち、「髪」ではなく「頭皮」に注目してあげることがポイントなんですね。

たとえば、乾燥しやすいタイプの方であれば、保湿成分が豊富に含まれたアミノ酸系シャンプーがおすすめです。

反対に、皮脂の分泌が多くベタつきが気になる方は、洗浄力が強すぎない範囲で、余分な皮脂を取り除いてくれるタイプが向いています。

ただし、どちらのタイプでも共通して言えるのは、「刺激が少なく、頭皮にやさしいものを選ぶこと」が一番大切だということです。

たとえば、「ラウレス硫酸Na」や「ラウリル硫酸Na」などの強い界面活性剤は、洗浄力が高いぶん、頭皮のバリア機能を弱めてしまい、結果として炎症を引き起こす可能性があります。

私も以前、香りが良くてデザインがかわいいという理由だけでシャンプーを選んでいた時期があったのですが、あるときから頭皮がピリピリするようになってしまったんです。

皮膚科で診てもらったところ、「成分が合っていないかもしれないですね」と言われてしまい、それをきっかけに無添加のアミノ酸シャンプーに変えてみたら、驚くほどかゆみが減った経験があります。

ちなみに、最近は「敏感肌用」や「赤ちゃんでも使える」と書かれているシャンプーも多く出ています。

こういったシャンプーは、無香料・無着色で余計なものが入っていないため、頭皮トラブルを抱えている方にはとても安心なんですね。

また、成分だけでなく「使い方」も大切です。

たとえば、シャンプーを手のひらでよく泡立てずに頭皮に直接つけてしまうと、それが摩擦になってかさぶたを刺激してしまうことがあります。

よって、洗うときはまず手のひらでしっかり泡立てて、指の腹でやさしくマッサージするように洗うのが基本です。

尚、洗いすぎにも注意が必要です。

たとえば、「朝と夜の2回洗ってる」という方がたまにいらっしゃいますが、必要以上に皮脂を取りすぎてしまうと、逆に頭皮が乾燥して、炎症の原因になることもあるんです。

それにしても、洗い方ひとつで頭皮の環境ってガラッと変わるんですよね。

更には、すすぎ残しにも要注意です。

シャンプーの成分が頭皮に残ってしまうと、それが刺激になってしまい、脂漏性皮膚炎を引き起こす原因にもなってしまいます。

だからこそ、「しっかり流す」「やさしく洗う」「必要な皮脂は残す」という基本を大切にしたいところです。

一方で、「どれが合うかわからない」と感じるときは、美容院で相談してみるのもひとつの手です。

最近では、頭皮診断をしてくれるサロンもありますし、個々の頭皮に合わせたシャンプーを提案してもらえることもあります。

また、ドラッグストアでも、トライアルサイズのミニシャンプーが充実しているので、まずはお試しで何種類か使ってみて、自分に合うものを探すのも良いと思います。

では次に、こうした頭皮トラブルにどこで相談するのがベストか、一緒に考えていきましょう。

皮膚科?心療内科?美容院?誰に相談すればいいの?

頭皮にかさぶたができて、なかなか治らなかったり、はがす癖がやめられなかったりすると、「これって一体どこに相談したらいいのかな…」と迷ってしまいますよね。

すなわち、症状の“見た目”は同じでも、原因が肌トラブルなのか、それともストレス由来の無意識な行動なのかで、向き合い方が変わってくるからです。

まず、「かさぶたがジュクジュクして痛い」「かゆみが強くて眠れない」「赤く腫れている」など、明らかに皮膚の炎症や悪化が見られる場合は、皮膚科が第一の相談先になります。

たとえば、脂漏性皮膚炎という皮膚の炎症が原因になっている場合、保険適用の薬で改善できることもあるんですね。

私のママ友にも、「頭皮がかゆくてずっと触ってしまう」と悩んでいた方がいたのですが、皮膚科で見てもらったら軽度の皮膚炎と診断されて、塗り薬を使い始めたらぐっと症状が落ち着いたと言っていました。

一方で、「いつも無意識に頭に手がいってしまう」「気づいたら触っていて、それが習慣になっている」というようなケースでは、心療内科やカウンセリングという選択肢も視野に入れてみてもいいかもしれません。

というのは、無意識の癖には心の状態が関係していることも多く、実際に「皮膚むしり症(スキン・ピッキング)」という名前がついている症状もあるほどです。

とはいえ、「心療内科に行くなんて大げさかな」と感じる方も少なくないと思います。

しかしながら、最近ではオンラインで気軽に相談できる窓口や、自費で受けられるストレスチェックなども増えていますので、まずは「話を聞いてもらう」ことから始めてみても良いかもしれませんね。

ちなみに、私も育児中に寝不足と疲れが続いていたとき、無意識に頭皮をこすっていたことがありました。

そのときは、皮膚そのものに異常はなかったのですが、カウンセラーさんに少し話を聞いてもらっただけで、「あ、誰かに気づいてもらえるだけで気持ちが楽になるんだ」と感じたのを覚えています。

更には、日ごろのケアや相談相手として頼れるのが、美容院です。

もちろん、美容師さんは医師ではないので診断はできませんが、頭皮の状態にはとても詳しくて、目で見て気づく変化や、適切なケアのアドバイスをしてくれることも多いです。

実際、スカルプケアを得意とする美容師さんに出会ったことで、生活習慣を見直すきっかけになったという話もよく耳にします。

尚、美容院に行くときに恥ずかしさがある場合は、「最近ちょっと頭皮が敏感で…」とだけ伝えても十分に伝わります。

そのうえで、「どんなシャンプーが合うか」「どう洗えばいいか」といった日常のアドバイスがもらえるので、気軽に相談しやすい相手でもありますね。

このように、症状や悩みの内容によって、適切な相談先は異なりますが、「自分だけで抱え込まないこと」が何より大切です。

では次に、かさぶたが落ち着いてきたあとの楽しみ方や再発防止のためのポイントについて、お話ししていきます。

頭皮かさぶたが治ったら髪型どうする?おすすめヘアスタイルと再発防止法

長い間悩まされていた頭皮のかさぶたが治ってくると、ふと鏡を見たときに「あれ?前より髪が整って見えるかも」と感じることってありますよね。

だからこそ、これからは髪型も楽しんでみたいと思う気持ちが自然と湧いてくると思います。

けれども、また同じようにかさぶたができてしまったらどうしよう、という不安もあるのではないでしょうか。

そこで大切なのが、「髪型を楽しむ」と「頭皮をいたわる」の両方を無理なく続けていくことです。

たとえば、かさぶたが治ったあとでも、地肌が少し敏感な状態が続くことがあります。

そのため、ピタッとまとめるスタイルや、頭皮を引っ張るようなヘアアレンジは控えて、ふんわりとした自然なスタイルを選ぶのが安心です。

私の友人は、頭頂部のかさぶたが治ったタイミングで、美容師さんに相談しながらレイヤー多めのミディアムボブに挑戦していました。

すると、頭皮への負担が少ないうえに、髪が動きやすくなって見た目も軽やかになったんです。

それ以来、その髪型が彼女の定番になり、「髪型を変えたら気分まで明るくなった」と嬉しそうに話してくれたのを覚えています。

また、頭皮がしっかり整ってきたら、少しずつカラーやパーマにも挑戦したくなるかもしれません。

とはいえ、薬剤による刺激は、治りかけの頭皮にとっては負担になりやすいので、美容師さんとよく相談して、「地肌から離して塗布する」などの方法を選ぶと安心です。

ちなみに、カラーを楽しむ代わりに、髪型にアクセントをつける方法もあります。

たとえば、顔周りにカールを入れたり、前髪を軽く流すスタイルに変えてみたりすると、それだけで雰囲気がガラッと変わるのでおすすめです。

更には、ヘアスタイルを楽しみながらも、再発防止のためには「頭皮の習慣」を見直し続けることも大切です。

たとえば、入浴後のドライヤーは頭皮をしっかり乾かすこと、整髪料は頭皮につかないように使うこと、そして夜ふかしせずに睡眠をしっかりとること。

こうした日常のちょっとした積み重ねが、頭皮の健康を守る基本になります。

尚、育児や仕事で毎日が忙しいと、自分のケアが後回しになりがちですが、せめて週に一度だけでも、ゆっくりとした時間をとって、頭皮マッサージをしてみるのもいいですね。

指の腹で円を描くように優しくマッサージするだけで、血流が良くなり、頭皮の環境が整いやすくなります。

また、アロマオイルを使ったケアを取り入れている方もいらっしゃいます。

たとえば、ラベンダーやティーツリーは頭皮にもやさしく、リラックス効果もあるので、疲れたときのリフレッシュにもぴったりです。

言い換えると、髪型を通じて「自分を大切にする時間」が増えることは、結果として再発防止にもつながるということなんですね。

すでに経験された方はわかると思いますが、「また同じ症状が出たら…」という不安は、どこかにずっと残ります。

ですが、正しいケアと予防の知識があれば、「次はもっと上手に向き合える」と思えるようになります。

すなわち、かさぶたが治ったあとこそ、自分らしいスタイルを楽しむチャンスなんです。

このように、髪型の楽しさと頭皮へのやさしさを両立することで、自信と笑顔を取り戻せる日々に近づいていくと思います。

まとめ

頭皮のかさぶたって、本当に気になりますよね。

はがしちゃいけないってわかってるのに、気づくと手がいっちゃって…。

私もそうだったので、その気持ち、すごくわかります。

でも、この癖って、ただの悪い習慣じゃなくて、心や体が出してる小さなサインかもしれないんです。

疲れてたり、ストレスがたまってたり、自分でも気づかないうちに頭皮に触れてしまう…。

そんなとき、自分を責めるよりも、「ちょっと疲れてるのかも」って優しく受け止めてあげるのが大切だなって、私自身すごく感じました。

美容院での恥ずかしさも、ちょっとした工夫でラクになりますし、シャンプーを変えるだけでも頭皮の環境ってガラッと変わりますよね。

「やめられない」を「ちょっと減らせたかも」に変えていけると、自分の中のモヤモヤが少しずつほぐれてくる気がします。

かさぶたが治ってきたときって、自分にとっての小さな達成感。

髪型を変えてみたり、ちょっとだけおしゃれを楽しめるようになったり、そんな前向きな気持ちも自然と湧いてくるんですよね。

焦らず、ゆっくり、少しずつ。

このページが、同じ悩みを抱える誰かの「大丈夫かも」に変わるきっかけになれたら、うれしいです。

\敏感肌でも使いやすい無添加処方。180日間の返金保証が安心の証です。/