「薄毛をカバーする帽子」と聞くと、真っ先に思い浮かぶのが“ザビエル”の髪型、という方も多いのではないでしょうか。

ですが、その「薄毛をカバーする帽子」のイメージ、実は大きな誤解なんです。

この記事では、ザビエルの本当の髪型「トンスラ」の意味や、なぜ日本で“ハゲ”と誤解されたのかを、やさしく丁寧に解説します。

一緒に「見た目」に隠された本当のストーリーをのぞいてみませんか。

頭皮ケア アドバイザーAya

頭皮ケア アドバイザーAya「“最近疲れてる?”って言われたその理由、実は“髪のボリューム”かも。」

(心の声:髪があるだけで、こんなに印象変わるなんて…)

モアグロースアップは毛髪診断士が選んだ8種の有効成分をナノカプセルで毛根まで直浸透。

ハリ・コシ・ツヤを取り戻し、第一印象から若々しく。

今なら 4,400円 → 3,366円/送料無料・機関縛りなし

▶ 詳しく見る

- ザビエルの「ハゲ」は宗教的な髪型「トンスラ」が由来

- 日本で“ハゲ”イメージが定着したのは文化的誤解

- 他宗教の髪型との違いからわかる「信仰の形」

- 現代にも残るトンスラ文化とザビエルの影響

ザビエルの髪型は本当に「ハゲ」だったのか?

こんにちは。今日はちょっと気になる「ザビエルさんって本当にハゲだったの?」というお話をしていきますね。教科書でよく見るあの有名な肖像画、頭頂がつるんとしていて、つい「ハゲ」と思ってしまいますよね。でも、実はあれ、自然に髪が抜けたわけじゃないって知ってましたか?

フランシスコ・ザビエルは、キリスト教を広めるために日本にも来た宣教師として有名です。その姿を描いた肖像画は、宣教師としての彼の姿を強く印象付けています。でも、頭頂部がツルツルなのは、薄毛というより「トンスラ」という特別なヘアスタイルだったんです。

トンスラとは、修道士が神への献身を表すために頭の中心を剃り上げる髪型のこと。これはキリスト教の伝統で、古代ローマ時代から続いているんですよ。ザビエルもこのスタイルを取り入れていたため、あの「ハゲ頭」に見える姿になったんですね。

たとえば、坊主頭にした息子が「パパ、ハゲたの?」と聞かれたらどうします?「いやいや、これは部活のための坊主だよ」と答えますよね。それと同じで、ザビエルの頭も「信仰心を示すスタイル」だったわけです。

ちなみに、日本では髪が薄くなると「ハゲ」と呼ばれてしまいますが、欧米ではトンスラはむしろ「誇り高い証」なんです。つまり、ザビエルの髪型は、当時の修道士にとっては神聖なシンボルであり、私たちが感じる「薄毛コンプレックス」とは全く違う価値観だったのです。

この誤解が生まれた背景には、日本人の「髪は豊かであるべき」という美意識が影響しているのかもしれません。宣教師ザビエルの姿が教科書や美術館で紹介されるとき、その髪型を「ヘアスタイル」ではなく「ハゲ」として捉えた結果、私たちの中でイメージが固定されてしまったのでしょう。

とはいえ、ザビエルが「トンスラ」を選んだ理由を知ると、彼の信仰心や生き方にも少し親近感が湧いてきますよね。髪型ひとつで誤解されるって、今も昔も同じだなぁと感じます。

次は、その「トンスラ」という髪型が、どうして修道士たちにとって大切だったのか、その意味についてお話ししていきますね。

“毛髪診断士監修『モアグロースアップ』。8種の有効成分をナノカプセルで毛根まで直浸透キャンペーン実施中!

今なら公式サイトで。今なら4,400円→3,366円送料無料・縛り期間なしで安心スタート

(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)

トンスラとは?修道士が選んだ特別な髪型の意味

ザビエルさんの髪型が「トンスラ」だった、というお話をしましたが、そもそもこのトンスラって何だろう、って思いませんか?

たとえば、幼稚園の発表会で子どもたちが「動物の耳」をつけて踊ることがありますよね。

あれって別に耳がないわけじゃなく、その格好をすることで「うさぎさんになる」という意味を持たせています。

それと同じで、修道士がトンスラを選ぶのも、ただ髪がなくなるのではなく、ちゃんと意味があるんです。

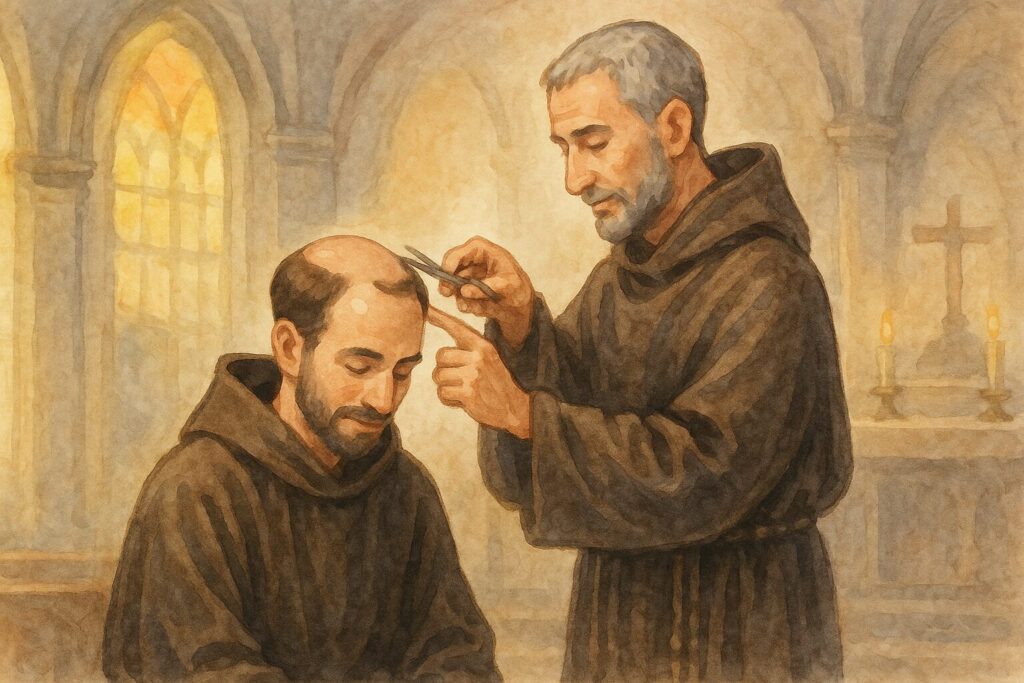

トンスラとは、頭頂部の髪を丸く剃り落とし、周囲に髪を残す独特な髪型のことを指します。

キリスト教の修道士や聖職者が「私は神に仕える者です」という証として、このヘアスタイルを身につけるのが習わしでした。

なぜなら、これは「世俗を捨て、神に自分を捧げる」という姿勢を形で示すためだったからです。

すなわち、髪の毛という“人間らしい飾り”を削ぎ落とすことで、謙虚さや無欲さを表していたのですね。

ちなみに、仏教のお坊さんが頭を剃るのも似たような意味を持っています。

欲望や煩悩を断ち切るという点では、宗教の違いを超えて「髪をなくすこと」が大切なシンボルになっているんですね。

ザビエルが属していたフランシスコ会も、質素さと謙虚さを重んじることで知られています。

トンスラは、その教えを体現する大切な髪型でした。

たとえば、子どもが「お手伝いバッチ」を胸につけると、それだけでちょっと誇らしげになりますよね。

「僕はお手伝いができる!」と胸を張る姿、可愛いですよね。

トンスラもそれと同じで、「私は神に仕える身です」と、髪型を通じて宣言しているようなものだったのです。

しかし、時代や地域によってトンスラの形は少しずつ違っていたんです。

円形に剃るスタイルもあれば、頭頂から後頭部まで帯状に剃るスタイルもありました。

これは日本で言えば「坊主」や「スポーツ刈り」にも種類があるのと同じ感覚です。

ちなみに、ザビエルが日本に来た当時、この髪型はかなり異様に映ったようです。

日本人にとって、髪は「武士のちょんまげ」や「女性の黒髪」など、格式や美しさの象徴でした。

だからこそ、頭頂部だけを剃るトンスラ姿は「なんでそんな髪型に?」と不思議がられたのでしょう。

更には、トンスラが広まった背景には「キリストの受難」への共感もありました。

十字架にかけられたキリストへの思いを、髪型として体現することで、自らも苦行の一部とする意味合いもあったのです。

そう考えると、ザビエルたちがトンスラを選んだのは、単なるファッションではなく、信仰そのものを背負った「生き方の表れ」だったのですね。

このように、トンスラは一見「ハゲ」に見えるかもしれませんが、その奥には深い宗教的な意味が込められていました。

次に、そんなトンスラ姿のザビエルが描かれた「肖像画」に注目して、その描かれ方がどう変わってきたのか、一緒に見ていきましょう。

ザビエルの肖像画を徹底比較!描かれた髪型の真実

これまでのお話で、ザビエルさんの髪型が「トンスラ」という宗教的な意味を持つものだった、とご理解いただけたかと思います。

ですが、教科書に載っているザビエルさんの肖像画を見ると、「これはやっぱりハゲなのでは?」と疑いたくなる方もいるかもしれません。

そこで、今回はザビエルさんの肖像画がどう描かれてきたのかを一緒に見ていきましょう。

まず、日本の教科書に載っている一番有名なザビエルの肖像画、あの頭頂部がツルツルで、黒い修道服を着た姿ですね。

これは実は、日本で印刷物として広まった19世紀頃のヨーロッパ製の版画が元になっています。

つまり、当時のヨーロッパ人が「宣教師ザビエル」を象徴的に描いたもので、日本独自の解釈ではなかったのです。

しかし、その後日本で流布するうちに「ザビエル=ハゲ」というイメージが強く刷り込まれてしまいました。

たとえば、家族写真で一番写りの悪い顔が年賀状に選ばれてしまったら、なんだかその顔が「自分の定番」みたいに思われちゃう感じ、ありませんか?

ザビエルさんも、まさにそんなふうに一つの肖像画だけが独り歩きしてしまったんです。

一方で、ヨーロッパにはザビエルの他の肖像画も多く残されています。

その中には、トンスラをしていても頭頂部がそこまで大げさに描かれていないものもあるんですよ。

髪の毛が薄く描かれている程度で、自然なヘアスタイルに見えるものもあり、見る人によっては「ハゲ」とは思わないはずです。

これは、描かれた時代や画家の意図によって違いが生まれた結果なのです。

たとえば、子どもの似顔絵を描いてもらった時、「あれ?こんなにほっぺぷっくりしてたっけ?」と思うことがありますよね。

描く人がその子の特徴をどう表現するかで、印象が変わるのは当然のことです。

ザビエルの肖像画もまさにその通りで、彼の「信仰心」や「ストイックさ」を強調するために、トンスラを目立たせる描き方が選ばれたこともあったのです。

ちなみに、ザビエルが属するフランシスコ会は、質素な暮らしを美徳とする修道会でした。

ですので、質素さや謙虚さを視覚的に伝えるためには、あの特徴的な髪型を強調するのが効果的だったのでしょう。

更には、当時のヨーロッパでは、宗教画において「わかりやすさ」が重要視されていたため、シンボリックな表現が好まれた背景もあります。

ですから、肖像画のザビエルは、あくまで「フランシスコ・ザビエルという象徴」を描いた結果、あの髪型で表現されたと考えるとしっくりきます。

尚、最近では「ザビエルのリアルな顔」を3D再現する試みも行われています。

スペインの大学が頭蓋骨のデータを元に顔を復元し、当時の風貌をできるだけ忠実に再現した結果、私たちが知っている肖像画とは少し違う、より親しみやすい表情のザビエル像が生まれました。

つまり、肖像画はあくまで時代や文化が作り出した「イメージ」であって、実際のザビエル本人がそうだったかは、慎重に見極める必要があるのです。

次は、そんな「ザビエル=ハゲ」というイメージが、なぜ日本でこれほどまでに定着してしまったのか、その理由を探っていきましょう。

なぜ「ザビエル=ハゲ」というイメージが定着したのか?

ザビエルさんの髪型が「トンスラ」だったと知っても、やっぱり私たちがイメージするのは、教科書で見た“あの姿”ですよね。

では、なぜ「ザビエル=ハゲ」というイメージが、これほどまでに日本に定着してしまったのでしょうか。

その理由は、いくつかの歴史的な背景と、日本人ならではの感覚が絡み合っているんです。

まず、日本にキリスト教が伝わった時代を振り返ってみましょう。

ザビエルが来日したのは1549年、まだ戦国時代の真っただ中です。

その頃の日本では、身なりや髪型が「身分」や「立場」を表す大切なものでした。

たとえば、武士のちょんまげは「誇り」そのもの、町人や農民の髷(まげ)にも意味がありました。

そんな中、頭頂だけを剃ったトンスラ姿は、どうしても「髪が薄くなった人」として映ってしまったのです。

すなわち、日本人の価値観からすると、髪を剃っている理由よりも「髪がない」見た目のインパクトが強かった、ということですね。

これは、今でいうところの「外国人が桜を見て“全部ピンク”だと思う」ような感覚に近いかもしれません。

実際には、桜にも品種や色合いがたくさんあるのに、ざっくりと“ピンクの花”と捉えられる、そんなズレです。

また、江戸時代に入り、キリスト教は禁止されていきますが、その反面「異国人=珍しい存在」としての興味は残り続けました。

そこで広まったのが、木版画や浮世絵に描かれた異国人の姿です。

ザビエルもその中の一人として「特徴的なハゲ頭」として描かれ、日本人の記憶に強く刷り込まれていきました。

つまり、ビジュアル的にわかりやすい“アイコン”として、ザビエルの髪型が強調され続けたのです。

更には、明治以降の教科書編集でも、そのインパクトは重視されました。

当時の印刷技術では、細かなニュアンスよりもシンプルな形状のほうが伝わりやすかったため、あの“ツルツル頭頂”が定番となっていったのです。

たとえば、子どもの絵本で「犬」と言えば柴犬が描かれるように、シンボルとしてのわかりやすさが優先されてしまった、というわけです。

ちなみに、日本では髪の薄さをからかう文化が根強くありますが、ヨーロッパではトンスラに対する視点がまったく異なります。

信仰や誠実さを示す象徴として受け止められているため、笑いの対象になることは少ないのです。

この価値観の違いが、ザビエルを「ハゲ」として面白おかしく捉える日本独自のイメージを作り上げてしまった、とも言えるでしょう。

尚、現代でも「ザビエル ハゲ」と検索すると多くのイラストやパロディがヒットしますが、それは日本人の“親しみ”が逆に表れているとも考えられます。

見慣れた存在として、ザビエルが身近に感じられるからこそ、笑い話にできるのかもしれませんね。

次は、そんなトンスラ文化が現代にもどう残っているのか、そしてザビエルが今の私たちに与えている影響について、一緒に考えてみましょう。

現代にも残るトンスラ文化とザビエルの影響

トンスラと聞くと、どうしても「昔の髪型」というイメージが強いかもしれません。

ですが、実は現代にもその名残はしっかりと残っているのです。

たとえば、カトリック教会の一部修道会では、いまでもトンスラを取り入れている修道士がいます。

もちろん、全員がしているわけではありませんが、伝統を守る意味で、儀式の際などにトンスラを施すことがあるのです。

これは、私たちでいうところの「成人式で着物を着る」ような感覚に近いかもしれません。

普段は洋服だけど、大切な場面では昔ながらのスタイルを大切にする、そんなイメージです。

また、キリスト教の聖職者が「頭を剃る」という行為そのものも、形を変えて続いています。

すなわち、トンスラの“形”こそ変わったものの、「髪を剃ることで神への忠誠を示す」という考え方は、今でも受け継がれているのです。

ちなみに、日本のお坊さんが剃髪をする文化も、根っこは同じようなものです。

欲を捨てる、清らかさを表す、そんな意味が込められているんですね。

さらに面白いのは、ザビエルという人物そのものが、今の日本でも“親しまれるキャラクター”として生き続けている点です。

たとえば、学校の教科書に出てくるだけでなく、歴史のパロディ作品やバラエティ番組でも「ザビエルネタ」はよく使われます。

ちょっとシュールだけど、どこか憎めない存在として、笑いと共に受け入れられているのは、日本独特の現象と言えるでしょう。

これは、昔話に出てくる「浦島太郎」や「金太郎」と似た感覚かもしれません。

子どもでも名前を知っていて、なんとなく親しみを感じる、そんな存在です。

尚、ザビエルが日本に残した影響は、文化面だけにとどまりません。

彼がもたらしたキリスト教文化は、長崎や鹿児島といった地域で今でも色濃く残っています。

たとえば、長崎の大浦天主堂や島原半島の隠れキリシタン文化など、ザビエルが最初に種をまいた信仰が、何百年も受け継がれているのです。

これはまるで、庭に植えた小さな木が、子どもや孫の代になって大きく育つようなもの。

その“最初の一歩”がザビエルだったわけですね。

更には、ザビエルは異文化交流のシンボルとしても再評価されています。

国を超えて、宗教や文化を伝える姿勢は、今のグローバル社会にも通じるものがあります。

ですから、ザビエル=ハゲという単純なイメージだけでなく、「日本と世界をつないだ人」という新しい見方が広がりつつあるのです。

このように、トンスラという文化も、ザビエルという人物も、形は変わりながら現代に息づいているのです。

次は、そんなザビエルとトンスラを軸に、他の宗教指導者たちの髪型とどう違うのか、比較しながら見ていきましょう。

他の宗教指導者の髪型はどう違う?トンスラとの比較解説

これまでザビエルさんの髪型「トンスラ」についてお話ししてきましたが、ふと気になりませんか?

「他の宗教指導者って、どんな髪型をしているの?」と。

そこで今回は、仏教やイスラム教、ユダヤ教など、他宗教のリーダーたちがどんなヘアスタイルを選んでいるのか、トンスラと比べながらご紹介しますね。

まずは、私たち日本人にとって一番身近な仏教のお坊さん。

ご存じの通り、頭をツルツルに剃る「剃髪」が基本です。

これは煩悩を捨て、欲を断ち切るという意味が込められています。

つまり、「世俗を離れる」ための象徴として髪を落とすわけですね。

たとえば、育児や仕事でバタバタしている時に「もうスマホ断ちしよう」と決めるようなもの。

気持ちを切り替えるために、あえて手放す行為です。

しかしながら、仏教の場合は“全部”剃るのが特徴で、トンスラのように一部だけを残すことはしません。

この違いは、キリスト教が「神への献身」を視覚化するために部分的に髪を剃るのに対し、仏教は「全てを捨て去る」という徹底した無欲の姿勢を表すためと言えるでしょう。

次に、イスラム教の指導者に目を向けてみます。

イスラム教では、髪型そのものに宗教的な決まりはありません。

ただし、清潔であることが重視されるため、ヒゲを整える、髪をきちんと手入れするという文化は根付いています。

有名なイスラム指導者を思い浮かべると、白い帽子(クーフィー)やターバンを身に着けていることが多いですよね。

これは髪型を隠すというより、「敬虔なムスリムであること」を示すアイテムとして使われています。

たとえば、ママたちが「今日は気合い入れてエプロンしよう」という感覚に似ています。

日常的な身だしなみ以上に、自分の立場や誇りを示す意味があるのです。

ユダヤ教の場合は、男性がかぶる「キッパ」と呼ばれる小さな帽子が特徴的です。

これは「神が常に自分の上にいる」という敬虔な思いを示すもので、髪型とは直接関係ありませんが、頭部を覆うことで信仰を表現しています。

また、一部のユダヤ教徒では、側頭部の髪を伸ばしカールさせた「ペイオット」という独特のスタイルもあります。

これもまた、宗教的な教えに基づくものです。

更には、ヒンドゥー教でも特有の髪型文化があります。

高僧やサドゥーと呼ばれる修行者は、長く伸ばした髪を束ねたりドレッド状にしたりします。

これは自然体であること、また神聖な力とつながる象徴として大切にされています。

たとえば、長く育てた髪を自分の“生き様”として見せるようなものです。

このように、宗教指導者たちの髪型や頭部に関するスタイルは、それぞれの宗教観や文化、価値観に根ざした意味があります。

トンスラはその中でも、「神への献身をわかりやすく見せる」という意図が強い髪型でした。

尚、現代では宗教の枠を超えて「個性としてのヘアスタイル」が尊重される時代になっています。

しかし、こうした伝統的な髪型が生まれた背景を知ることで、異文化への理解も深まるのではないでしょうか。

では、最後に今回お話しした内容をまとめつつ、ザビエルさんの髪型が教えてくれる本当の意味について、一緒に振り返っていきましょう。

まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございます。

「ザビエル=ハゲ」というイメージ、私も最初は教科書のあの肖像画を見て、何の疑いもなくそう思っていました。

でも実際は「トンスラ」という、信仰心を表す特別な髪型だったんですね。

たとえば、子どもが運動会で“赤白帽子”をかぶるのと同じように、ザビエルさんも“自分の立場”を示すためにあの髪型をしていた、というのがとても印象的でした。

更には、トンスラだけでなく、他の宗教指導者たちも髪型を通じて「自分の信仰」や「生き方」を表していることが分かり、髪型ひとつにも深い意味があるんだと気づかされます。

尚、日本では髪の薄さを笑いのネタにしがちですが、ヨーロッパではザビエルのように、誇りを持ってその姿を見せる文化があるというのも新鮮でした。

この違いを知ることで、私たちももっと柔軟に“見た目のイメージ”と向き合えるようになるのかもしれませんね。

まとめると、ザビエルの髪型はハゲではなく、信仰の象徴。

そして、それが日本に伝わる中で“ハゲ”として面白がられるようになった背景には、文化的な価値観の違いがあったわけです。

これからは「ザビエル=ハゲ」ではなく、「ザビエル=信念を貫いた人」として、少し違った目で見てあげたいなと思います。

“毛髪診断士監修『モアグロースアップ』。8種の有効成分をナノカプセルで毛根まで直浸透キャンペーン実施中!

今なら公式サイトで。今なら4,400円→3,366円送料無料・縛り期間なしで安心スタート

(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)

参考記事