「60代男性髪型薄毛対策」が気になっているあなたへ。

実は、「ハゲ」と「長生き」には思っている以上に深いつながりがあるかもしれません。

最近の研究では、免疫細胞や生活習慣との関係から、60代男性髪型薄毛対策が“見た目”だけでなく“健康寿命”にも影響している可能性があることがわかってきました。

この記事では、そんな驚きの真実をわかりやすくご紹介します。

Aya

Aya「“最近疲れてる?”って言われたその理由、頭皮だったかも。」

(心の声:髪があるだけで、こんなに若く見えるなんてズルい…)

男女兼用の本気の育毛剤

今なら13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー

→ 詳しく見る

- ハゲは早期の健康意識につながり、長生きの傾向がある

- 小柄な人は内臓の負担が少なく、寿命が長いという研究も

- 発毛と免疫(Treg細胞)の関係が科学的に注目されている

- 自宅での生活改善やケアで薄毛は年齢問わず変えられる可能性がある

ハゲは長生き?最新研究が示す意外な健康メリット

「ハゲてる人って、意外と元気だよね」

こんな何気ない一言、耳にしたことありませんか?

実はこの言葉、あながち冗談ではないかもしれません。

最近の研究では、「ハゲている男性ほど長生きしやすい」という傾向が示されています。

たとえばアメリカの学術雑誌で発表されたデータでは、早くから薄毛が始まった男性のほうが、全体的に病気のリスクが低いという結果が出ています。

なぜそのような結果になるのでしょうか。

その理由のひとつに、「男性ホルモンと免疫の関係」があります。

男性型脱毛症は、テストステロンという男性ホルモンが原因とされています。

このホルモンは、年齢とともに自然に減少していくのですが、実は過剰なホルモン活動は一部の病気と関係があることが知られています。

つまり、ホルモンのバランスが整っている人、または早めに低下した人のほうが、ストレスや生活習慣病のリスクが少ないという仮説もあるんですね。

たとえば、ある60代の男性は、30代で髪が薄くなりはじめ「もう終わりだ」と感じたそうです。

でもその後、運動習慣や食事を見直し、体調管理に目覚めた結果、今では同年代よりも10歳若く見られるほど。

「ハゲたことで逆に、健康と向き合うきっかけができた」と語っています。

さらに、薄毛の人は早期に鏡で変化を感じやすいため、自分の体調変化にも敏感になるという側面もあります。

そのため、病気の早期発見や、生活改善への意識が高くなるのかもしれません。

ちなみに、薄毛の人は日常的に「気にしすぎてストレスを溜めてしまう」というイメージもありますよね。

しかし、意外にも「もう気にしない」と開き直って明るく生きている人が多いという統計もあります。

これが、ストレス軽減につながり、長生きの理由になっているという説も。

もちろん、髪があるかどうかだけで健康や寿命が決まるわけではありません。

けれど、ハゲだからといってネガティブに捉える必要はないということです。

だからこそ、「小柄な人ほど長生きするって本当?」という、体の特徴と寿命の関係についても気になる方は多いのではないでしょうか。

“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本

今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!

(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)

小柄な人ほど長生きするって本当?身長と寿命の関係

「背が低いと、得なことってあるのかな」

そんなふうに感じたことはありませんか?

見た目や服選びの点で悩むことが多い小柄な体型ですが、実は健康や長寿という視点では意外なメリットがあることが、近年の研究で明らかになりつつあります。

たとえば、アメリカのハワイ大学で行われた大規模な研究では、身長が160cm未満の男性の方が、170cm以上の男性よりも平均寿命が数年長かったというデータが報告されています。

その理由としてよく挙げられるのが、「体のサイズが小さいほど、臓器や細胞の消耗が少ない」という点です。

すなわち、身体のエネルギー効率が良く、老化がゆるやかになる傾向があるという見方ですね。

たとえば、車でも軽自動車の方が燃費が良いというのはよく知られていますよね。

同じように、小柄な体も燃費が良い――つまり内臓や心臓にかかる負担が少なく、長年使い続けても壊れにくいという考え方です。

さらに、身長の高さと成長ホルモンの分泌量には関係があると言われていますが、成長ホルモンが多すぎると細胞の分裂も活発になり、がんなどの病気のリスクが上がるという説もあります。

一方で、小柄な人は成長ホルモンがほどよく抑えられているため、病気にかかりにくくなる可能性があるのです。

また、小柄な人は体を動かすエネルギーが少なくて済むため、日常的な疲労も少なめです。

たとえば、階段を上るとき、大柄な人が「ゼエゼエ」と息を切らしているのに対し、小柄な人は「意外と平気」だったりしますよね。

ちなみに、健康長寿ランキングの上位に名を連ねる地域――たとえば沖縄の一部地域やイタリアのサルデーニャ島などでも、小柄な人の割合が高い傾向にあります。

これは遺伝的な要素もありますが、日々の活動量や食事の量が適度で、心身への負担が少ないライフスタイルとも深く関係しているようです。

更には、体が小さいことによって、周囲のサポートを受けやすくなるという側面もあります。

たとえば、高齢になってから介護を受ける場合、体が小さいと介助しやすく、転倒やケガのリスクも低く抑えられるという声もあるんです。

もちろん、これはすべての人に当てはまるわけではありません。

けれど、背の高さに一喜一憂せず、「小柄だからこそ今からできる健康習慣がある」と気づくきっかけになれば、それだけで大きな意味がありますよね。

ところで、小柄な体型と並んで、「免疫力の高い人は薄毛になりにくい」という話を耳にしたことはないでしょうか。

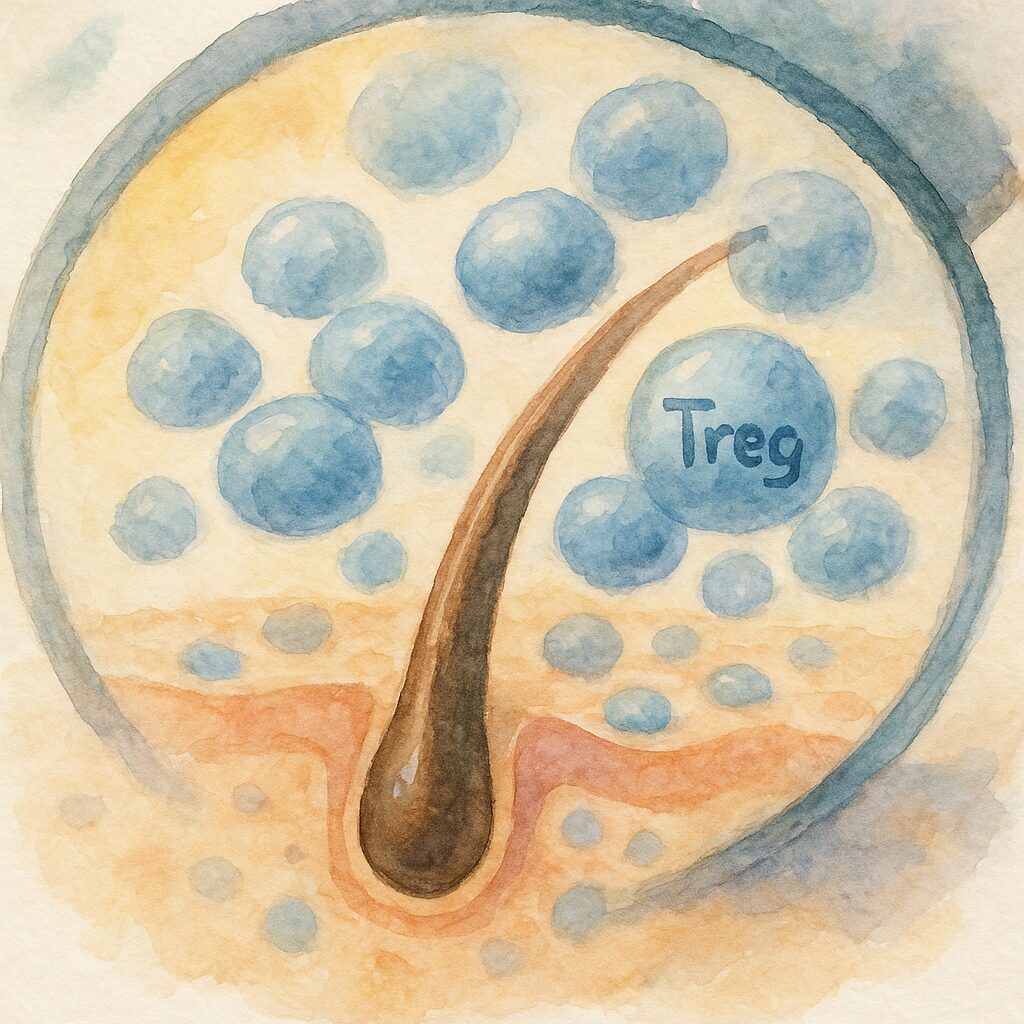

発毛と免疫の意外な関係|Treg細胞が握るカギとは

薄毛の話をするとき、「ホルモンの影響」とか「遺伝だから仕方ない」という言葉をよく耳にしますよね。

でも最近、そこに「免疫細胞」が関係しているという話が注目されているんです。

特に注目されているのが「Treg(ティーレグ)細胞」と呼ばれる免疫細胞です。

これは正式には「制御性T細胞」といい、体の中で免疫の暴走を防ぐ役割を担っています。

すなわち、Treg細胞は「味方と敵を見分ける」お巡りさんのような存在です。

間違って自分の毛根を攻撃しないように、ちゃんと抑えてくれる役割なんですね。

たとえば、自己免疫疾患のひとつに「円形脱毛症」があります。

これは免疫が暴走して毛根を攻撃してしまう病気ですが、Treg細胞の働きが低下していることがわかっています。

つまり、Treg細胞がしっかり働いてくれていれば、髪が生えやすく、抜けにくくなる可能性があるというわけです。

ある研究では、Treg細胞が毛根のそばに集まることで、毛の再生を促す信号が出ることがわかりました。

その結果、マウスの実験では、Treg細胞を操作することで、毛の再生スピードが格段に上がったという報告もあります。

ちなみに、Treg細胞の働きを支えるためには、「ストレス管理」がとても大切です。

なぜなら、過度なストレスは免疫全体のバランスを乱しやすく、Treg細胞の機能も低下してしまうからです。

たとえば、小さな子どもを育てながら家事をしていると、自分のことは後回しになりがちですよね。

寝不足が続いて、疲れも取れず、ふと鏡を見たときに「なんだか髪が薄くなってるかも」と感じることも。

ですが、そんな時こそ「自分を守る免疫細胞も、きっと疲れているんだな」と思って、心と体を休ませてあげることが大事です。

更には、食事もTreg細胞にとって重要なポイントです。

発酵食品や食物繊維を多く含む食事は、腸内環境を整え、免疫細胞の活動を活発にすると言われています。

つまり、ヨーグルトや納豆、わかめやごぼうなど、日常的に取り入れやすい食材を意識してみると良いかもしれません。

尚、軽い運動も免疫の調整に役立つと言われています。

たとえば、朝に10分ほど外を歩くだけでも、体温が上がって血流がよくなり、Treg細胞の働きが整うこともあるようです。

このように、髪と免疫の関係はどんどん明らかになってきています。

言い換えると、「髪が抜けるのは頭だけの問題ではない」という考え方が、今では当たり前になってきているのです。

では次に、よく耳にする「ハゲは頭がいい説」について、ちょっと科学的に見ていきましょう。

ハゲは頭がいい説を検証!知能との関係に迫る

「ハゲてる人って、なんか頭良さそうに見えるよね」

そんな印象、持ったことはありませんか?

実際に、映画やドラマでも、天才科学者や冷静なビジネスマンの役をハゲ頭の俳優さんが演じていることって、意外と多いですよね。

こうしたイメージは、見た目だけのものなのか、それとも何か根拠があるのか――今回はそこに注目してみましょう。

まず、結論からお伝えすると、「ハゲ=高い知能」という明確な医学的根拠は今のところありません。

しかしながら、一部の研究や統計からは、興味深い傾向が見えてきています。

たとえば、アメリカの心理学者が行った調査では、「薄毛の男性は論理的思考力が高いと他人から評価されやすい」という結果がありました。

つまり、本人の知能が高いというより、「知的に見える」という印象を持たれやすいということなんですね。

この理由の一つに、「髪型にとらわれずに本質を見る姿勢」があります。

たとえば、薄毛を受け入れてスキンヘッドにしたり、堂々と髪型を変えずに生きている人は、自分のスタイルや考えをしっかり持っている印象を与えます。

そのため、まわりからは「芯のある人=賢そう」というイメージにつながるのかもしれません。

また、薄毛になりはじめるのは、だいたい30代~40代頃が多いと言われていますよね。

この年代は、ちょうど仕事や家庭の責任が大きくなる時期でもあり、脳をたくさん使う場面も増えてきます。

ある意味では、「髪よりも脳を酷使している時期」ともいえるかもしれません。

たとえば、あるITエンジニアの男性は、「髪のことより、新しいコードを書くことに頭を使いすぎた結果、30代で頭頂部が寂しくなってきた」と冗談まじりに話していました。

更には、男性ホルモンであるテストステロンと、挑戦心や判断力には一定の関係があるとも言われています。

このホルモンは薄毛にも関係していますが、リーダーシップや集中力を高める作用もあるため、「仕事ができる男性」に多い傾向があると感じる方もいるかもしれません。

ちなみに、東大生の卒業写真を並べたときに、「あれ、薄毛の人が多いかも」と感じる方もいるようです。

もちろん偶然の可能性もありますが、極度の集中や睡眠不足、食生活の偏りなど、学業に集中しすぎる生活習慣が髪に影響するケースも考えられます。

尚、見た目の印象として「ハゲ=知的」というイメージは、海外ではより顕著に見られることがあります。

特に欧米では、スキンヘッドは「クールで頭が良さそう」という好印象を持たれる場面が多いそうです。

このように、薄毛と知能のあいだに直接的な因果関係はないものの、「そう見られる環境や背景」は確かに存在しています。

それでは次に、そんな印象とは別に、実際に自宅でできる発毛対策についてご紹介していきましょう。

自宅でできる発毛対策|67歳でも成功した方法とは

「もう年だから髪はあきらめた方がいいのかも」

そう思っていませんか?

けれど、年齢に関係なく髪の状態が改善した事例はたくさんあります。

特に自宅でできるケアを続けることで、少しずつでも変化を感じる方は多いんです。

たとえば、67歳の男性が実際に取り組んだ方法があります。

彼は退職後、鏡に映る自分の頭頂部を見て「ここまできたか」と落ち込んでいました。

しかしながら、あることをきっかけに発毛への意識が変わったのです。

それは、趣味で始めた家庭菜園。

「毎日土をいじって汗をかいて、自然の中にいる時間が増えたら、なんとなく体調がよくなってきてね」と話してくれました。

その後、生活習慣を整えつつ、次のような自宅ケアを取り入れることで、半年ほどで髪にハリが出てきたと実感したそうです。

まず一つ目は、頭皮マッサージ。

これは血流を促すためにとても効果的です。

指の腹でやさしく、円を描くように1日3〜5分ほど続けるだけ。

たとえば「洗い物をしながら首をまわす」といった、生活の中でちょこっと時間をつくってみると無理なく続きます。

次におすすめなのが、育毛成分入りのシャンプーの活用です。

すなわち、ただ洗うだけではなく、「頭皮を整えるケア」へシフトするということですね。

とくに、アミノ酸系やノンシリコンタイプを選ぶことで、髪と頭皮への刺激を減らすことができます。

さらに、睡眠の質を上げる工夫も大切です。

というのは、髪の成長は夜間のホルモン分泌に左右されるからです。

たとえば、スマホを見る時間を減らして、寝る前にぬるめのお風呂につかるだけでも、ぐっすり眠れるようになります。

ちなみに、最近ではLED照射器などの家庭用機器も出ていて、毎日数分あてるだけで育毛を促す効果が期待できると言われています。

ただし、これはあくまで補助的なもので、基本は生活の見直しが大切という点を忘れないようにしたいですね。

また、食事も非常に重要です。

髪はタンパク質でできていますから、お肉や魚、大豆製品などを意識してとると良いです。

更には、ビタミンB群や亜鉛を含む食品(レバー、卵、牡蠣など)も髪に欠かせない栄養素です。

尚、こうした取り組みを「完璧にやらなきゃ」と思ってしまうと続かないことが多いです。

それよりも、「できることを少しずつ、習慣にしていく」ことの方が結果につながります。

このように、自宅でできる発毛対策はたくさんあります。

年齢を言い訳にせず、自分のペースで始めてみることが一番大事なのかもしれません。

では最後に、ハゲと長寿の関係について寄せられる疑問をまとめて、わかりやすく解説していきましょう。

ハゲと長寿の真実Q&A|気になる疑問を一気に解消

「ハゲてる人って長生きなの?」

そんな素朴な疑問を持ったことがある方、実はけっこう多いんです。

ここでは、ハゲと健康、そして長寿にまつわるよくある疑問について、Q&A形式でわかりやすくお伝えしていきますね。

Q1:薄毛の人は本当に長生きしやすいんですか?

はい、いくつかの研究では、薄毛と長寿の関連が示唆されています。

たとえば、ある国際的な研究では、早くから脱毛が始まる男性は、生活習慣に気をつかいやすく、結果的に病気のリスクが下がる傾向があるとされています。

たとえて言うなら、「髪が抜けたことがきっかけで健康に目を向けるようになった人が多い」ということです。

つまり、薄毛そのものが長生きの原因というより、そこからの“気づき”が大きな要因なのかもしれません。

Q2:薄毛とストレスの関係は?

これはとても深い関係があります。

強いストレスはホルモンバランスを崩し、血流を悪化させるため、髪にも大きな影響を与えます。

とくに子育てや家事に追われていると、「自分のことは後回し」になってしまいがちですよね。

たとえば、ある30代のママさんは、夫の薄毛が気になりながらも、ふたりの子どもとの生活に追われて食事が不規則になり、結果的に自分の分け目が目立ってきたと感じたそうです。

このように、ストレスと髪の関係は性別に関係なく、誰にでも起こりうる問題です。

Q3:薄毛は遺伝するんでしょうか?

遺伝的な要因はあると言われています。

特に母方の祖父が薄毛の場合、受け継がれる可能性が高いとも言われています。

しかしながら、遺伝は“傾向”に過ぎません。

生活習慣やストレス管理によって大きく変えられることもあります。

たとえば、同じ家系でも、運動が習慣になっている人や、しっかり睡眠をとっている人は、抜け毛が少ないというケースも多いです。

Q4:髪がなくなると、体温って下がるんですか?

はい、多少の変化はあるようです。

髪は頭部を保温する役割を担っているので、薄毛になると体感温度に影響を与えることがあります。

ただし、これは冬場など外気が強い環境に限られます。

たとえば、スキンヘッドの人が冬に帽子を欠かさないのは、そういった事情からですね。

ちなみに、逆に夏は体温調整がしやすくなり、熱がこもらないというメリットもあります。

Q5:ハゲと寿命の相関性は、どのくらい信じていいですか?

信じすぎる必要はありませんが、「全くのデタラメ」でもないというのが正直なところです。

というのは、長寿とされる人々に共通して見られる生活習慣――たとえば、よく歩く、野菜中心の食事、早寝早起き――が、薄毛予防にもつながるからです。

更には、髪の毛が減ることで、周囲の目線や評価にとらわれず、精神的に自立していく方もいます。

こういった“ストレスの少ない生き方”が、健康寿命をのばす要因になっている可能性もあるのです。

それでは最後に、これまでの内容を振り返って「ハゲと長生き」の関係について、やさしくまとめていきますね。

まとめ

「ハゲてる人って、意外と長生きするらしいよ」

そんな話を聞いて、「え、本当かな?」と感じた方もいるかもしれません。

今回の記事では、薄毛と健康、そして長寿の関係について、科学的な視点と身近なエピソードを交えてご紹介しました。

実際に、ハゲが気になりはじめてから健康に目覚めた67歳の男性のように、自分の変化をきっかけに生活を整える方も多いんです。

たとえば、ストレスが髪や免疫に影響を与えること、Treg細胞という免疫細胞が髪の再生を助けてくれること、さらには小柄な体型の人が長生きしやすい傾向があることなど、知らなかった情報もあったのではないでしょうか。

髪の悩みは見た目だけでなく、自信や生き方にもつながります。

でも、ハゲているからこそ早く健康を見直すチャンスに出会えるとも言えるんですね。

それに、薄毛が「頭がいい」「芯がある人」と見られるケースもあるとわかると、少し気が楽になりますよね。

年齢や見た目にとらわれず、自分らしく健やかに生きることが、結局はいちばんの長寿の秘訣なのかもしれません。

家族のことに追われがちな毎日ですが、大切な人の髪や体、そして心の健康にも、時々そっと目を向けてみてくださいね。

“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本

今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!

(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)

参考記事

・はげ ひげ なし|原因と対策&今日からできる自分磨きの始め方