最近、「60代男性髪型薄毛対策」についてよく検索されているのをご存じですか?

「ハゲ 英語 カタカナ」で調べてみても、しっくりくる表現がなかなか見つからず、モヤモヤしたことがある方も多いかもしれません。

この記事では、「60代男性髪型薄毛対策」に役立つ英語の言い回しや発音の違い、ちょっとしたスラングまで、わかりやすく解説しました。

言葉を知ることで、気持ちが少し楽になるかもしれません。

Aya

Aya「“最近疲れてる?”って言われたその理由、頭皮だったかも。」

(心の声:髪があるだけで、こんなに若く見えるなんてズルい…)

男女兼用の本気の育毛剤

今なら13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー

→ 詳しく見る

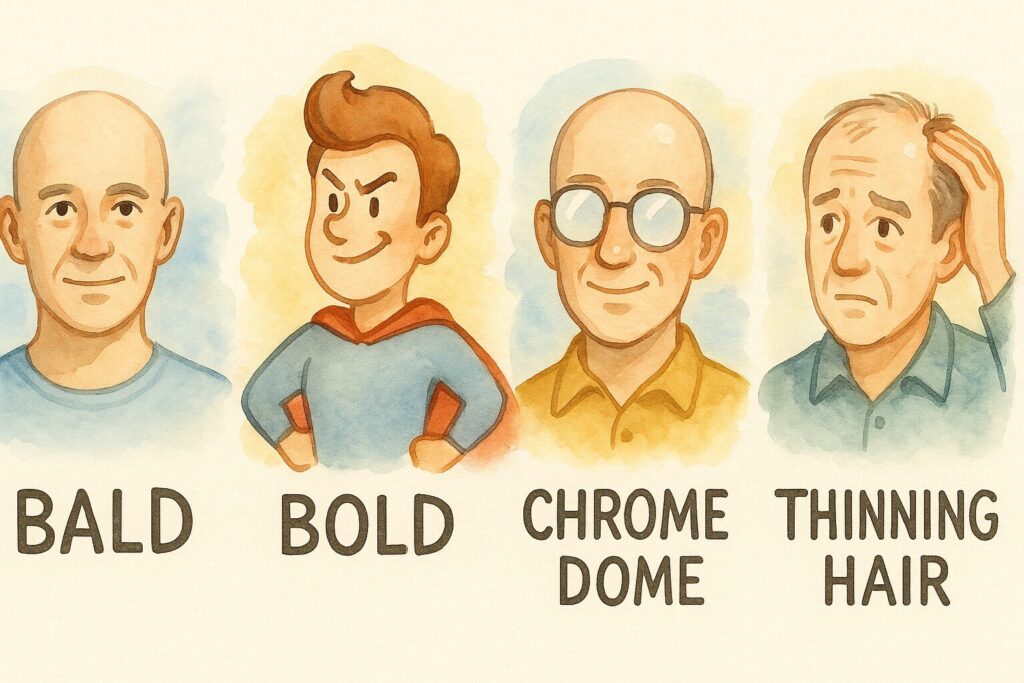

- 「ハゲ」は英語で “bald” と言い、やわらかい言い換えもたくさんある

- “chrome dome”“baldy” などのスラングには文化的な背景がある

- 「ハゲる」以外の意味の“はげる”は “peel”“chip”“fade”などの別表現で表す

- 発音の違いや “bald” と “bold” の使い分けがとても大切

「ハゲ」は英語で何と言う?基本表現とカタカナ表記

「ハゲ」を英語で表現すると、もっとも基本的で広く使われている単語が bald(ボールド) です。

これは、頭に毛がない状態、つまり「禿げている」ことを表す形容詞です。

カタカナで「ボールド」と書かれることが多いですが、発音は「ボールド」と「ボールド」の中間のような音で、母音が曖昧なのが特徴です。

よって、日本語表記にする際には少し注意が必要です。

たとえば、「He is bald.(彼はハゲている)」という例文がよく使われます。

この文は、英語圏ではまったくネガティブなニュアンスを含まず、単なる事実を述べているだけなのです。

日本語で「ハゲ」と言うと、どうしてもからかいやコンプレックスと結びつきがちですが、英語の “bald” にはそのようなニュアンスが少ないのが印象的です。

ちなみに、「頭がハゲている」という文を丁寧に言いたい場合には、「He has a bald head.」という表現もあります。

“bald” が形容詞なので、「a bald head(禿げた頭)」という形で使うこともできるんですね。

ここで少し例え話をさせてください。

たとえば、あなたが家族でディズニー映画を見ていて、「Mr. Clean」というキャラクターが出てきたとします。

このキャラクターはツルツルの頭で知られていて、アメリカでは “bald” の象徴のような存在です。

つまり、英語圏では “bald” という単語が一種のアイコンとしてポジティブに扱われることもあるんです。

これは日本との文化的なギャップをよく表しています。

また、カタカナで「ボールド」と書くことで、日本語圏の方にも意味が伝わりやすくなります。

ただし、bald という英単語は、文字にすると4文字で非常にシンプルですが、発音とスペルに注意が必要です。

たとえば、“bold(ボールド)” という似た単語もあり、こちらは「勇敢な・大胆な」というまったく別の意味になります。

英語学習においては、こうした 意味 の違いや 文字 の違いにも敏感になることが大切ですね。

なお、女性が使う場合でも同じ単語 “bald” を使います。

たとえば「She is bald.」といえば「彼女はハゲている」という意味になりますが、英語圏では病気や治療の結果として bald になる方も多く、社会的に非常に配慮された表現が求められる文脈でもあります。

ちなみに、bald という単語は「bald eagle(ハクトウワシ)」のように、動物名にもよく使われます。

これは「頭が白くて毛がないように見える」という意味で、意外と身近な英単語なんです。

“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本

今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!

(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)

ネイティブが使う「ハゲ」のスラング表現

「ハゲ」という言葉、英語では “bald” が基本ですが、ネイティブの会話ではもっとカジュアルなスラング表現がいくつも使われています。

それは、まるで日本語で「ツルッパゲ」や「薄毛くん」といった冗談交じりの呼び方があるのと似ています。

たとえば、よく耳にするのが “chrome dome(クローム・ドーム)” という表現です。

直訳すると「メッキのドーム」、つまりツルツルに光る頭を冗談まじりに表しているのです。

とても失礼に聞こえるかもしれませんが、英語圏では仲の良い友人同士で使うような、軽いジョークの一種と考えられています。

日本でも「まるで電球みたい」と言われて笑いが起きるのと、少し感覚が似ているかもしれません。

他にも “cue ball(キューボール)” という表現もあります。

これはビリヤードの白い球のことを指していて、頭の形が似ていることから使われます。

あるお父さんが家族でビリヤードに行ったときに、お子さんから「パパの頭、これと同じだね」と言われて苦笑いした、なんて微笑ましい話もよくあります。

また、アニメやドラマでもよく出てくる “baldy(ボールディ)” という言い方も定番です。

これは “bald” に “-y” をつけて作った親しみある呼び方で、「ハゲちゃん」みたいなニュアンスです。

ただし、これは人によっては失礼と感じることもあるので、使う場面には少し気をつけたいところです。

たとえば、昔の映画で悪役キャラが「Get out of my way, baldy(どけ、ハゲ)」と言っている場面があったのですが、それを真似してしまってトラブルになる…というケースもあるそうです。

それに加えて “skinhead(スキンヘッド)” という言い方もあります。

ただし、これは単なる髪のない状態を表すこともあれば、特定の文化やスタイルを意味することもありますので、少し文脈に注意が必要です。

すなわち、単語の意味は同じように見えても、背景によってかなりニュアンスが変わることがあるということですね。

ちなみに、筆者の知り合いに、海外のサマーキャンプで “Captain Chrome Dome(キャプテン・クロームドーム)” というニックネームをつけられた男性がいました。

最初は驚いていたそうですが、本人がユーモアで受け止めてからは、それが一種の愛称になり、むしろ人気者になったという話をしてくれました。

こうした文化の違いも、スラングを学ぶ上ではとても大切な気づきになると思います。

なお、女性の場合はこうしたスラングを直接的に使うことは少なく、表現にもより慎重さが求められる傾向があります。

たとえば「She’s going bald」ではなく、「She’s losing her hair」などのやわらかい表現がよく選ばれます。

英語でも、相手に配慮した表現はとても重要なのです。

また、こうしたスラング表現は文字だけで見ても意味が伝わりにくいため、映画やドラマ、YouTubeなどで実際に聞いてみると印象に残りやすくなります。

耳から覚えることで、日常会話にも少しずつ自信が持てるようになりますよ。

それでは次に、ハゲが進行している状態をどうやって英語で表現するのか、もう少し具体的な表現に注目していきましょう。

「ハゲてきた」を英語でどう表現する?

「最近ちょっとハゲてきたかも…」と感じたとき、英語ではどんなふうに表現するのでしょうか。

日本語では比較的ストレートに「薄くなってきた」「抜け毛が増えた」などと言いますが、英語でも同じように段階を踏んだ自然な言い回しが存在します。

もっとも一般的な表現は “My hair is thinning.” です。

これは直訳すると「髪の毛が薄くなってきている」という意味で、直接的に「ハゲてきた」と言うよりも、やややわらかいニュアンスになります。

とくに女性の場合や、気を使いたい相手にはこのような表現が好まれる傾向があります。

たとえば、あるママ友が久しぶりに集まった場で「最近ストレスで髪が薄くなってきた気がする」と悩みを打ち明けたとします。

そのとき英語で言うなら “I feel like my hair is thinning due to stress.” のように言えるんですね。

とてもナチュラルで共感しやすい言い回しです。

また、進行中であることを強調したいときには “He is starting to go bald.”(彼はハゲかけている)という表現も使えます。

“go bald” というフレーズは、「bald になりつつある」つまり「ハゲていく」という動きのある状態を示すために使われます。

たとえば、お子さんがパパを見ながら「Dad, are you going bald?」なんて聞いたら、ちょっと気まずくなってしまうかもしれませんね。

でも、そんな無邪気な一言が、思いがけない家族の笑いを生むこともあるものです。

それに加えて “He is losing his hair.” もとてもよく使われる言い方です。

これは「髪が抜けてきている」という状況を表しており、医学的な文脈や日常会話のどちらでも通用する万能表現です。

すなわち、“go bald” より少しフォーマルで丁寧な印象を与えるため、ビジネスや病院などの場でも安心して使えます。

ところで、同じような意味合いで使われるのが “receding hairline(後退している生え際)” という表現です。

「His hairline is receding.」と言えば「彼の生え際が後退してきている」という意味になります。

これは特に男性に多い症状で、「おでこが広がってきた」と感じたときにピッタリの表現です。

実際にSNSなどでも「I’ve noticed my hairline is receding…」といった投稿を見かけることがあります。

ちなみに、言い方ひとつで相手の気持ちが大きく変わることがあります。

たとえば、家族の中でおじいちゃんの頭が薄くなってきたことに気づいたとき、「You’re going bald.」とストレートに言うより、「Your hair is getting thinner, but it still looks nice.」のようにフォローを添えると、印象がまるで違います。

英語には相手への配慮が感じられる表現がたくさんあります。

更には、自分の変化を自虐的に明るく話す場面もあります。

たとえば、あるアメリカのパパがSNSに “I’m not losing hair, I’m just gaining more face.”(髪が減ってるんじゃなくて、顔が増えてるだけさ)と投稿していたのを見たとき、なんだか心が和らぎました。

言い換えると、言葉の力で気持ちを軽くすることができるんですね。

このように、「ハゲてきた」と言いたい場面では、直接的に “bald” を使うだけでなく、状況や相手に応じた表現を使い分けることがとても大切です。

では次に、「ハゲる」とは少し異なる、「色がはげる」や「塗装がはげる」といった別の意味での “はげる” の英語表現についてご紹介していきましょう。

「ハゲる」以外の「はげる」の英語表現も知ろう

日本語で「はげる」と言うと、髪が抜けて頭皮が見えてくる状態を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかしながら、「ペンキがはげる」「色がはげる」「メッキがはがれる」など、物の表面が剥がれてくるという意味でも日常的に使われています。

このような表現は、英語ではまったく違う単語を使う必要があるため、意識して使い分けることが大切です。

たとえば、「ペンキがはげている壁」を英語で表す場合、“The paint is peeling.” と言います。

この “peel” は、「皮がむける」という意味で、みかんやじゃがいもの皮をむく時にも使われる単語です。

つまり、外側の何かが自然にはがれていく様子にピッタリなんですね。

子どもがクレヨンで塗った紙がベロッとめくれたとき、「Oh, it’s peeling.」と笑ったことがある、そんな微笑ましいシーンも英語圏ではよく見かけます。

また、“chipping” という表現もよく使われます。

これは、塗装や表面が「ポロポロとはがれる」ようなときに使う単語です。

たとえば、「The paint is chipping off the chair.(椅子のペンキがはがれてきている)」というように使います。

この “chip” は「欠ける」「かけら」という意味もあり、ネイルポリッシュが少しずつはげてくるときにも “My nail polish is chipping.” と言ったりします。

ちなみに、私の知り合いのアメリカ人ママが、古くなったダイニングテーブルをDIYで塗り直す際に「The surface was chipping badly, so I had to sand it down.」と話していたことがありました。

つまり、「表面がかなりはがれていたから、ヤスリで削ったのよ」という意味ですね。

このように、“chipping” は家庭内のちょっとした修繕やメンテナンスでもとてもよく使われる単語です。

更には、“fade” という単語も覚えておくと便利です。

これは「色あせる」「薄くなる」という意味で、太陽にさらされたカーテンや、何度も洗った洋服の色が徐々に薄くなるときに使います。

たとえば、「The color is fading from the fabric.(布の色があせてきている)」のように使います。

“fade” は髪色が薄くなったときや、感情が消えていくような表現にも使われるなど、とても幅広い意味を持っています。

尚、「メッキがはげる」ような場合は、“worn off” や “rubbed off” という表現もあります。

たとえば、「The gold plating is wearing off.(金メッキがはげてきている)」という風に使います。

この “wear off” は「擦れてなくなる」というニュアンスがあり、繰り返し使っているうちに表面が摩耗して消えていくような場面に適しています。

お子さんの大事にしているおもちゃが、使いすぎて一部の塗装が薄くなってきたときに、「It’s worn off here.」と教えてあげると、英語の自然な使い方にも触れられます。

言い換えると、「はげる」と一言で言っても、その意味はたくさんあるということです。

そして、それぞれに対応する英語表現も全く異なるため、場面や対象によって適切な言い回しを選ぶことが求められます。

それでは次に、「ハゲ」という言葉をポジティブに受け止めた英語の名言や考え方について、一緒に見ていきましょう。

「ハゲ」をポジティブに捉える英語の名言たち

「ハゲ」と聞くと、どうしてもマイナスな印象を抱いてしまう方も多いかもしれません。

しかし、英語圏ではその見方が少し違っていて、「bald(ハゲ)」をポジティブに捉える表現や名言がたくさんあります。

これは、文化や価値観の違いによるものも大きいですし、何より「人は見た目だけではない」というメッセージが根底にあるように感じます。

たとえば、アメリカのシンガーソングライターであるビリー・ジョエルの名言は有名です。

彼はインタビューで「I’m not trying to look good. I’m just trying to look like me.(かっこよく見せたいんじゃない。ただ、自分らしく見せたいんだ)」と語っています。

これは、彼が髪を失ったあとも自信を持ち続けたことを示していて、bald=個性、という前向きな考え方が感じられる言葉です。

たとえば、近所のパパさんが突然スキンヘッドになって登場したとき、「あれ?髪型変えた?」と聞くと、「うん、もう隠すの疲れたからね。こっちのほうが楽なんだ」とニコっと笑っていたことがありました。

その姿に、むしろ「堂々としていてかっこいいな」と思ったのを覚えています。

このように、「隠す」のではなく「見せる」という選択をしたことで、周囲の印象もガラッと変わることってありますよね。

また、“Bald is beautiful.” という表現も、多くの場面で使われています。

直訳すると「ハゲは美しい」という意味ですが、これは単なる外見を超えた自己肯定のメッセージとして、がんの治療で脱毛した方々への応援スローガンにも使われています。

だから、この言葉には深い意味が込められているのです。

更には、映画やドラマの中でも bald を前向きに描くシーンはたくさんあります。

たとえば、アクション映画で活躍する俳優のジェイソン・ステイサムや『ワイルド・スピード』のヴィン・ディーゼルも、bald であることが「強さ」や「クールさ」と結びついています。

つまり、bald は必ずしも「老い」や「劣化」の象徴ではなく、「頼りがい」や「覚悟」の象徴にもなり得るということなんですね。

ちなみに、海外の小学校で “Bald for Bucks” というチャリティイベントが行われることがあります。

これは、生徒や教師ががん治療を受ける人たちへの支援として自ら頭を剃り、「坊主になって募金を募る」という企画です。

ここでは bald は、愛や支援、希望の象徴として扱われています。

言い換えると、「ハゲ=ネガティブ」という固定観念は、英語圏では少しずつ解かれてきているということです。

日本でも、薄毛を活かしたスタイルやファッションが注目されるようになってきており、見た目に関する考え方はどんどん自由になってきていますよね。

尚、SNSでも “bald and proud(ハゲだけど誇りに思ってる)” というハッシュタグが広まりつつあり、自分の見た目を素直に受け入れて発信する人たちが増えています。

たとえば、ある40代男性が「ずっと髪型に悩んできたけど、もう卒業。今は bald で堂々としていられる」と投稿していたのを見たとき、胸がじんわりあたたかくなりました。

それでは次に、こうした英語の表現をより正確に使うために知っておきたい、「ハゲ」に関する単語の発音や使い分けについて詳しく見ていきましょう。

「ハゲ」に関する英語表現の発音と使い分け

「ハゲ」を英語で表現するときに出てくる単語はいくつかありますが、それぞれの発音や使い方には細かな違いがあります。

ですので、ちょっとした違いを知っておくことで、会話がぐんと自然になりますし、誤解を避けることもできます。

まず、「bald(ボールド)」という単語について見ていきましょう。

これはもっとも基本的な「ハゲ」の意味を持つ英単語です。

ただし、発音が日本人にとっては少し難しいポイントがあります。

日本語のカタカナで「ボールド」と書いてしまうと、同じく英語にある「bold(大胆な・勇敢な)」と混同してしまいやすいからです。

実際に、私も英会話のレッスンで “He is bald.” と言ったつもりが、先生に “bold?” と聞き返されたことがあります。

“bald” の発音は、カタカナで近く表すなら「ボールド」というよりも「ボー(ル)ドゥ」に近い感じです。

「L」の音は舌先を上の歯の裏につけるようにして、舌を軽くはじくイメージです。

一方、“bold” は「オ」の音をやや強調しながら、「ド」にアクセントがきます。

似ているようで実は違う音なんですね。

たとえば、こんな例え話があります。

子どもに「お父さんは ‘bold’ なんでしょ?」と聞かれて、「それは ‘bald’ の間違いだよ」と笑っていたお母さんがいました。

“bold” と “bald”、スペルも似ていますし、発音も少し聞き取りにくいので、初学者には特に間違いやすいポイントです。

更には、“bald” を形容詞としてだけでなく、名詞として “a bald man(ハゲた男性)” のように使うこともあります。

文脈で役割が変わるので、いろいろな表現パターンに慣れておくと便利です。

たとえば「He is a bald guy with a kind heart.(彼はやさしいハゲのおじさん)」というように、人物の特徴としてポジティブに使われることもよくあります。

また、“hair loss(ヘアロス)” という表現も知っておくと便利です。

これは「脱毛」「抜け毛」を意味するもので、bald よりも医学的・一般的に使える幅の広い表現です。

たとえば、妊娠や出産後に髪が抜けやすくなることを英語では “postpartum hair loss(産後の抜け毛)” と言います。

育児中の女性にとっては身近な問題でもあるので、覚えておくと安心ですね。

ちなみに、“balding” という表現もあります。

これは「ハゲかけている」という意味で、たとえば “He is balding.” というと「彼はハゲ始めている」となります。

ちょっとデリケートな表現なので、使う場面には気を配る必要がありますが、自分自身を指すときにはユーモアを交えて使う方も多いです。

たとえば「I’m balding, but I’m still fabulous.(ハゲかけてるけど、まだまだ魅力的よ)」というようなフレーズもSNSでよく見かけます。

尚、正しい発音を身につけるためには、ネイティブの音声を繰り返し聞くことが大切です。

YouTubeや英語辞書アプリなどで「bald」と「bold」の音を聞き比べてみると、自分の耳も少しずつ慣れてきます。

すなわち、文字だけで覚えるのではなく、耳と口を一緒に使って練習するのが効果的なのです。

それでは次に、この記事全体の内容をわかりやすくまとめて振り返ってみましょう。

まとめ

「ハゲ」を英語でどう言うのか、カタカナ表記でどう伝わるのかって、意外と知らないことが多いですよね。

でも実は、英語には “bald” という単語を中心に、たくさんのやさしい言い回しやユーモアを含んだ表現があるんです。

たとえば、「ちょっと薄くなってきたかも…」という時は “My hair is thinning.”、「生え際が気になるなあ」というときは “My hairline is receding.” など、どれも相手を傷つけないような表現が選ばれています。

また、“baldy” や “chrome dome” などのスラングには、日本語と同じように冗談や親しみをこめた意味合いもあります。

ちょっと笑えるような言い方でも、背景にあるのは「お互いに尊重し合う文化」なんだなあと感じます。

更には、「bald is beautiful(ハゲは美しい)」という言葉もあるように、英語圏では外見の変化を自然なものとして受け入れる考え方が根付いています。

見た目にとらわれず、自分らしくいられることを大切にする価値観は、私たち子育て世代にも大切なヒントをくれるように思います。

「ハゲ=ネガティブ」という固定観念があるのは、日本だけではありません。

けれど、英語を通してその見方を少しだけやわらかくできたら、心もふっと軽くなりますよね。

“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本

今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!

(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)

参考記事