「禿(ちび)」という言葉、あなたはどんなイメージを持っていますか?

ちょっと古くて、少しきつい響き。でも、実はこの「禿(ちび)」には、意外な歴史や文化が隠されているんです。

知らずに使うと、相手を傷つけてしまうこともあるこの言葉。

でも背景を知れば、もっとやさしく、正しく使えるようになります。

60代男性髪型薄毛対策が話題になるように、言葉もイメージの一部。

60代男性髪型薄毛対策に関心を持つ人が増える中で、「禿(ちび)」という言葉の向き合い方を一緒に見つめ直してみませんか?

Aya

Aya「“最近疲れてる?”って言われたその理由、頭皮だったかも。」

(心の声:髪があるだけで、こんなに若く見えるなんてズルい…)

男女兼用の本気の育毛剤

今なら13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー

→ 詳しく見る

- 「禿(ちび)」の正しい読み方と意味をわかりやすく解説

- 歴史的には「かむろ」「かぶろ」など子どもに使われていた文化的背景がある

- 「はげ」「ちびる」「ちびっ子」など似た言葉との違いも明確に紹介

- 使い方によっては差別的に受け取られる可能性があるため、配慮が大切

「禿」はちびと読む?|正しい読み方と意味を解説

「禿」という漢字を見たとき、「はげ」と読むのはすぐに思いつく方も多いかもしれません。

ですが、「ちび」と読むという話を耳にして、驚いた経験はありませんか?

このような疑問を持った方は、「日本語って奥が深いな…」と感じたことがあると思います。

実際、「禿」は一般的に「はげ」と読む漢字ですが、状況によって「ちび」と読むこともあるんです。

ここでは、その背景や読み方の正しさについて、丁寧に解説していきます。

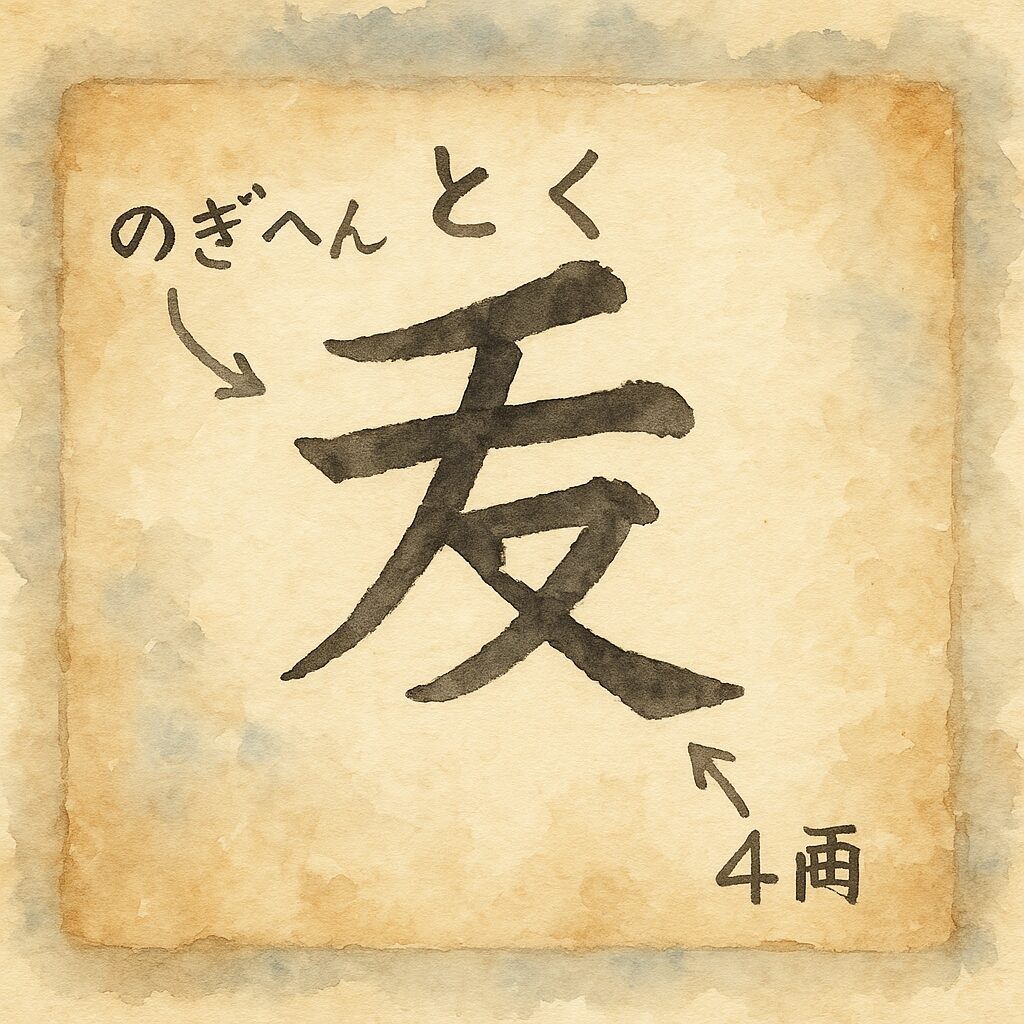

まず辞書的な視点から見ると、「禿」の基本的な音読みは「トク」、訓読みは「はげる」「はげ」などです。

漢字としては「髪が抜けること」や「髪のない状態」を表す文字で、外見の変化を指すことが多いですね。

では、なぜ「ちび」と読むのか。

これは実は、古語や歴史的な使い方に関係しています。

「かぶろ」や「かむろ」といった言葉が関連しており、これは平安時代や鎌倉時代に登場する小さな子どもたち、特に髪を剃っていた子どもたちを指す表現でした。

そのような文化的背景から、「禿(かむろ)=小さな子ども=ちび」と連想されるようになり、読み方や意味合いが広がっていったのです。

たとえば、京都の祇園祭などで舞妓さんに付き添う小さな女の子を「かむろ」と呼びます。

この子どもたちは、頭のてっぺんを剃っている独特の髪型をしており、「禿(かむろ)」という表現がピッタリだったんですね。

つまり、「禿=ちび」という読み方は、単に辞書での正誤の話ではなく、歴史や風習のなかで根付いた文化的な表現とも言えるんです。

現代では、辞書には「禿=ちび」とはっきり書かれていないこともあります。

そのため、ネットやSNSで「え、禿ってちびって読むの?」と驚く声が多くなるわけですね。

とはいえ、「禿(かむろ)」を通じて「ちび」との関連性を知ると、納得できる人も多いのではないでしょうか。

ちなみに、わたし自身も小学校の頃、年賀状に「ちびっこ○○より」と書いたとき、祖母に「ちびってあんまり品がよくないのよ」と言われた経験があります。

当時は意味がよくわかりませんでしたが、今になって言葉の背景を知ると、確かに使い方には少し注意が必要だと感じます。

このように、「禿=ちび」という読み方には文化・歴史的な裏付けがありますが、現代の日本語においては少しずつその認識が薄れてきているのかもしれません。

では、次に気になるのは、この「禿(ちび)」という言葉が、昔はどのような意味で使われていたのかということです。

“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本

今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!

(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)

禿(ちび)の語源と歴史|昔はどんな意味で使われていたの?

「禿(ちび)」という言葉は、ただのあだ名や蔑称のように思われがちですが、実はその背景には深い歴史と文化が隠れています。

まず、「禿」という漢字の成り立ちから見てみましょう。

この文字は、上の部分が「髪の毛」をあらわす「髟(かみがしら)」で、下の部分は「兄」という字に似ています。

これは、髪の毛が部分的に抜けている、つまり「はげている状態」を視覚的に表した文字だとされています。

漢字の構造そのものが、意味と結びついているのは日本語ならではの面白さですよね。

では、「ちび」という読み方にどうつながっていくのでしょうか。

実は、平安時代から室町時代にかけて、貴族や武士の子どもたちの中には「かぶろ(禿)」と呼ばれる存在がいました。

この「かぶろ」とは、髪の毛を一部剃った独特の髪型をしていた子どもたちのことです。

たとえば、江戸時代の時代劇などで、殿様に付き従う小さな子どもが頭をつるつるに剃っている姿を見たことがありませんか?

彼らは身分の高い人に仕えることで教養や礼儀を身につけていき、将来の家臣や侍として成長していく立場にありました。

そのような小さな存在を、「禿(かぶろ)」と呼んでいたのです。

そして、この「禿」という漢字は、子ども=小さい=ちび、というイメージと重なり、「ちび」と読む文化的背景につながっていったと考えられています。

たとえば、京都の祇園で舞妓さんの横にいる小さな女の子、彼女たちは「かむろ」と呼ばれていますが、これも「禿」と書くのです。

つまり、「かむろ」も「かぶろ」も「禿」もすべてつながっていて、どれも小さな子どもを意味していたのです。

このように、元々「禿」は小さな存在への愛称だったとも言えます。

昔の日本では、小さな子どもたちに特徴的な髪型をさせることで、身分や役割を表していた背景があったんですね。

また、「ちび」という言葉自体も、今でこそ背が低い人や子どもに使われる言葉ですが、時代によっては親しみを込めた言葉として使われることもありました。

たとえば、わたしが昔住んでいた地域では、近所のおばあちゃんが子どもに向かって「おい、ちび、こっちおいで」とやさしく呼びかけているのをよく見かけました。

もちろん今では、そのような表現が誤解を生まないよう気をつける必要がありますが、当時は愛着のこもった呼び方だったのです。

ちなみに、「禿」の読みとして「ちび」とはっきり書かれている辞書は少ないです。

ですが、日本語というのは生きた言葉ですので、使われ方や文脈によって意味や読み方が広がっていくこともよくあります。

だからこそ、「禿=ちび」という読み方も、辞書だけでは測れない文化的な価値があるのだと思います。

そして、「文字」や「読み方」には時代と共に変化があるため、漢字の辞書に載っていなくても、その読みが生活の中に根づいている例もたくさんあります。

このように、「禿(ちび)」という言葉には、歴史と人々の暮らしのなかで生まれた意味や背景があることがわかります。

では次に、この「禿」という言葉が、似たような言葉――たとえば「はげ」「ちびっ子」「ちびる」など――とどう違うのかを見ていきましょう。

禿と「はげ」「ちびる」「ちびっ子」はどう違う?似た言葉を比較

「禿(ちび)」という言葉を見たとき、ふと「はげ」や「ちびっ子」、「ちびる」といった似た響きの言葉が頭に浮かぶ方もいらっしゃるかもしれません。

たしかに音は似ていますが、それぞれ意味や使い方が微妙に異なります。

ここでは、その違いをやさしく整理してみたいと思います。

まず「禿(はげ)」は、辞書的には「頭髪が抜け落ちた状態」を意味します。

漢字としての「禿」もまさにこの意味で、髪の毛が部分的にない状態を表します。

よって、日常会話では「おでこがはげてきた」や「後頭部がはげてる」といった形で使われることが多いですよね。

一方で、「ちび」という言葉には、また少し異なるニュアンスがあります。

「ちび」は背が低い人や体の小さい子どもを指すときに使われますが、時として軽いからかいやいのような響きも含まれてしまいます。

たとえば、「クラスで一番のちびっ子」は、なんとなく可愛らしい印象もありますが、「ちびってるな」と大人に使うと、少し侮辱的に受け取られてしまうこともあるかもしれません。

また、「ちびる」という言葉も、実は関西地方などではよく使われている方言の一種です。

意味としては「少し漏れる」「こぼれる」という感覚で、「お茶ちびった」や「びびっておしっこちびるわ〜」といったように、軽い驚きや緊張から何かが漏れそうになる様子を表します。

つまり、言葉の形は似ていても、「禿」「ちび」「ちびっ子」「ちびる」には、それぞれまったく異なる意味や背景があるということです。

ここで、ひとつ例え話をしてみましょう。

たとえば、あなたのお子さんが保育園でお友だちと背の高さ比べをして、「ぼく、ちびっ子だから届かないよ〜」と笑っていたとします。

それはほほえましい光景ですよね。

ところが、別の子が「あいつ、ちびすぎ」と冷やかしている場面を見ると、ちょっと気になるのではないでしょうか。

このように、「ちび」や「ちびっ子」は、使う相手やトーンによって、意味が変わるデリケートな言葉なんです。

ちなみに、「禿(ちび)」という表現も、もともとは子どもへの親しみを込めた言い回しでした。

たとえば「かむろ」は小さな女の子のことを指し、上品でかわいらしい存在として大切にされていたのです。

また、「はげ」という言葉についても、実は昔の日本では今ほどネガティブな意味ばかりではありませんでした。

「はげ頭」は修行僧や僧侶のように、知恵や信仰の象徴でもあったのです。

そのため、現代のように外見的な意味だけでなく、内面的な意味も込められていたと考えられています。

このように比較してみると、日本語の中には、似た響きの中にたくさんの違いや深みがあることがわかります。

では、こうした「禿(ちび)」という言葉が、現代社会ではどのように受け取られ、使われるべきなのかについて、もう少し掘り下げていきましょう。

禿(ちび)は差別表現なの?|使っていい言葉かをチェック

「禿(ちび)」という言葉を使うとき、ふと「この表現って大丈夫かな…」と不安になることはありませんか?

実際のところ、「ちび」という言葉は、使い方や場面によっては差別的に受け取られることがあります。

とくに、身体的な特徴を指摘するような表現は、誰かの気持ちを傷つけてしまう可能性があるため、注意が必要です。

まず、「禿(はげ)」という言葉自体も、昔はただの身体的な状態を示すものでした。

しかし、現代では「はげ」と言われると、ネガティブな印象を持たれる方が少なくありません。

特に男性にとっては、年齢とともに髪が薄くなることに悩んでいる方も多く、その話題に触れられるだけで気にしてしまうというケースもあります。

同様に、「ちび」という言葉も、背の低いことや体の小ささを軽くからかうように言うと、相手が不快に感じてしまうことがあります。

たとえば、わたしの知り合いのママ友が、幼稚園の集合写真を見て「うちの子、ちびだからいつも前の真ん中なのよね」と笑って言っていたのですが、隣にいた別のママがちょっと気まずそうな顔をしていたのを覚えています。

あとで聞いたら、「うちの子も小さいけど、その言い方ちょっと気になるかも」と話していました。

このように、親しみのつもりで使っても、相手によっては違う意味に受け取られてしまうことがあるんです。

ちなみに、「ちび」は国語辞典でも「侮蔑的に使われることがある」といった注意書きがされている場合があります。

辞書というのは、単なる意味だけでなく、その言葉の使い方や社会的背景も含めて教えてくれるツールですので、参考にすると安心です。

また、「禿(ちび)」という読み方についても、歴史的には「かぶろ」「かむろ」といった子どもを意味する言葉からきており、決して悪意のある表現ではなかったとされています。

ですが、現代ではそうした文脈を知らずに使われるケースも増えており、そのぶん誤解を招くリスクが高まっているとも言えます。

だからこそ、使う場面や相手に配慮することがとても大切です。

たとえば、親子の会話の中で「うちのちびちゃんがね」といったように、家庭内で愛情を込めて使う分には、特に問題になることは少ないと思います。

ですが、学校や公園など、公の場で誰かの特徴を「ちび」と呼ぶような言い方をすると、トラブルにつながることもあります。

更には、SNSなど文字だけのやりとりでは、表情や口調が伝わらないため、誤解を生む可能性も高くなります。

尚、学校や保育園でも最近では「言葉の選び方に気をつけましょう」というテーマで指導されることが増えています。

子どもたちが小さなうちから、言葉の持つ力や影響について理解することは、優しい社会づくりにもつながりますよね。

このように、「禿(ちび)」という言葉は、その由来や背景を知ったうえで、場面に応じて丁寧に扱うことが求められています。

では次に、この「禿」という漢字自体に注目して、その成り立ちや使われ方について、もう少し詳しく見ていきましょう。

禿という漢字の成り立ちと豆知識|部首・画数・旧字体も紹介

「禿」という漢字を改めてじっくり見ると、少し変わった形をしているなと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

この文字、実はとても面白い成り立ちを持っているんです。

まず、漢字としての基本情報を見てみましょう。

部首は「髟(かみがしら)」で、髪に関する意味を持つ部品です。

この部首は、髪の毛のことを指すときによく使われます。

たとえば「髪」や「髭(ひげ)」などにも共通して使われています。

そして「禿」の下の部分は、「兄」という文字にそっくりですが、これは「ハゲ」の音やイメージを補助する形として使われています。

画数は、合計で10画。

小学生で習う漢字よりも少し多く、常用漢字には含まれていません。

そのため、辞書や漢字辞典を使わないと、なかなか正確な意味までたどり着きにくいかもしれません。

ちなみに、旧字体では「禿」は「禿」のままで、新字体との違いはありません。

この点も少し珍しくて、「髪」などのように旧字体と新字体で形が変わるものもありますが、「禿」はそのままなのです。

さて、ここで少し豆知識を。

「禿」という文字は、古代中国から伝わってきたものですが、当時から「髪のない人」「髪が部分的に抜けた人」を意味していたそうです。

これは、当時の社会では髪型が身分や役割を示す重要な要素だったこととも関係しています。

つまり、髪の状態=その人の立場や状況を表していたわけですね。

たとえば、仏教の出家者である僧侶は、頭を剃って「禿頭(とくとう)」と呼ばれました。

これは単なる見た目の問題ではなく、煩悩を捨てた清らかな存在としての象徴でもあったのです。

一方、日本では前述のとおり、子どもたちの中で一部を剃った「かぶろ」や「かむろ」といったスタイルが使われ、「禿」という文字が「ちび」や「小さな子ども」を連想させる役割を持つようになりました。

このように考えると、「禿」は単なる外見的な特徴を表すだけでなく、時代や文化によってさまざまな意味を持っていたことがわかります。

尚、「禿」という漢字には、珍しい読み方や意味も含まれているため、国語辞典や漢和辞典を使って調べてみると、新しい発見があるかもしれません。

「はげ」と読むだけでなく、「かむろ」と読むことで子どもを表したり、さらには愛称のようなニュアンスを含んだりと、幅広い使い方がされてきたのです。

更には、古い時代の文献や和歌などを読むと、「禿」という文字が思わぬところで登場していたりします。

たとえば、江戸時代の戯曲や浮世絵には、小さな女の子の髪型を指す言葉として「禿」が使われている場面があったりして、当時の暮らしや文化が垣間見えるんです。

では次に、そうした文化的背景も含めて、「ちび」と読める他の言葉や漢字についても少し視野を広げて見ていきましょう。

「ちび」と読める他の漢字や言葉はある?

「ちび」という言葉、日常の中でよく耳にしますよね。

ですが、実際には「ちび」と読む漢字ってどれくらいあるのか、あまり意識したことがない方も多いのではないでしょうか。

まず結論から言うと、「ちび」という読みが正式に当てられた漢字は意外と少ないです。

たとえば、「禿(かむろ・ちび)」のように、歴史や文化的な背景をもとに読みが広がった例が代表的です。

これは、辞書に明記されている読み方というよりも、口語や地方の言葉の中で自然と生まれてきた使い方に近いといえます。

たとえば、地方では「ちびた」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

これは「すり減った」とか「短くなった」という意味で、「鉛筆ちびたね」などといった使い方がされます。

この「ちびた」という表現は、漢字に当てるとすれば「縮(ちぢ)む」や「損(そこ)なう」といった意味に近いものになります。

ですが、正式に「ちびた」と読む漢字は存在せず、あくまで日本語の語感として広がってきた言葉なんですね。

また、「ちびっこ」や「ちびる」などの派生語もありますが、これらも漢字で表すことはほとんどなく、ひらがなやカタカナでの表記が一般的です。

特に「ちびっこ」は、保育園や児童館などでも使われる言葉で、親しみやすく可愛らしい響きを持っています。

とはいえ、使う場面や相手によっては、前述のように差別的に受け取られてしまう可能性もあるため、注意が必要です。

たとえば、背の低い大人に対して「ちびっこ」などと軽く言ってしまうと、意図しない不快感を与えてしまうこともあるかもしれません。

ここで少し視点を変えて、「ちび」という響きが日本語以外でどのように扱われているかを見てみると興味深いです。

たとえば、アニメなどで有名な「チビキャラ(デフォルメキャラ)」は、頭が大きく体が小さいデザインのキャラクターのことを指しますよね。

これは「ちび=小さい」という意味が、可愛らしさやユーモアとして昇華された一例です。

お子さんが観るアニメにも、チビキャラがたくさん登場していて、「ちび」という言葉がネガティブな意味だけではなく、親しみを込めて使われていることもあるとわかります。

尚、日本語教育の場でも「ちび」は比較的注意が必要な語彙とされています。

日本語を学ぶ外国人に対して、「これは差別語にもなる表現だから気をつけましょう」と教えられることもあるのです。

更には、言葉の選び方に敏感な現代だからこそ、家庭内や子ども同士の会話であっても、「小さいからってちびって呼ぶのはやめようね」と声をかけていくことが、やさしい社会づくりの第一歩になるかもしれません。

このように、「ちび」と読める漢字や言葉は限定的ではあるものの、日本語の中では非常に幅広い場面で使われていることがわかります。

では最後に、ここまでの内容をもとに、「禿 読み方 ちび」というテーマのまとめをお届けいたします。

まとめ

「禿(ちび)」って、なんだかちょっとドキッとする言葉ですよね。

でも、調べてみると単に外見を表すだけじゃなくて、歴史や文化、子どもへの愛称など、いろんな意味や背景があることがわかりました。

私たちが普段何気なく使っている言葉でも、ちょっとした使い方の違いで、相手を傷つけてしまうことがあると思います。

とくに「ちび」や「はげ」って、小さなお子さんを持つママたちの間でもよく話題になりますよね。

「ちびっこ」「はげちゃびん」なんて、可愛らしく聞こえることもあれば、ふとしたときに「それって言って大丈夫かな…?」って迷うことも。

この記事では、そんな「禿(ちび)」という言葉にまつわる読み方や意味の違い、歴史的な背景、使い方の注意点までをやさしくまとめてみました。

言葉って、相手への思いやりがいちばん大事なんだなと改めて感じました。

ちなみに、わたし自身も子どもに「ちびちゃん」ってつい呼んでしまうことがあります。

でも、相手がどう感じるかをちょっと考えるだけで、言葉選びも自然と変わってきますよね。

これからも、家族やまわりの人との関係を大切にしながら、やさしい言葉でつながっていけたら素敵だなと思います。

“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本

今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!

(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)

参考記事

・はげ ひげ なし|原因と対策&今日からできる自分磨きの始め方